Elektrische Gefährdungen, Baumaschinen

Batteriebetriebene Erd- und Straßenbaumaschinen

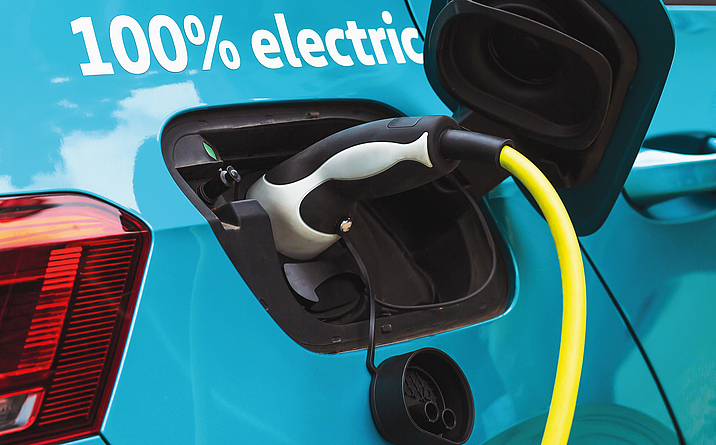

Akkugeräte sind aus unserer Lebenswelt nicht mehr wegzudenken, sei es im Haushalt, im Bereich der Mobilität oder auch im beruflichen Kontext. Hier setzen sich neben den klassischen Akkugeräten wie Akku-Schrauber auch verstärkt batteriebetriebene Erd- und Straßenbaumaschinen durch. In diesem Artikel soll es nun um die Gefährdungen durch diese Maschinen gehen sowie um die notwendige Baustellenorganisation, Qualifizierung der Beschäftigten und den Umgang bei Störungen und Reparaturen.

Beim Einsatz von Batterien mit einer Systemspannung über 60 V Gleichspannung, bestehen grundsätzlich elektrische Gefährdungen. Solche Antriebe werden in der Fahrzeugtechnik, z. B. in der DGUV Information 209-093, oft als „Hochvoltsysteme“ bezeichnet. Die Technik muss grundsätzlich eigensicher vom Hersteller der Maschinen zur Verfügung gestellt werden. Alle Leitungen, Komponenten und Antriebe müssen berührungssicher isoliert sein. Ein integriertes Batteriemanagement und weitere elektronische Schutztechnik detektieren permanent, schalten bei auftretenden Fehlern die Energieversorgung automatisch ab, bzw. bringen die Maschine in einen sicheren Zustand.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, z. B. Ladung mit ungeeigneten Adaptern/Ladeinrichtungen, unsachgemäß durchgeführte Arbeiten oder mechanische Beschädigungen der Batterie kann es jedoch zu internen Kurzschlüssen und zum Freiwerden der elektrochemisch gespeicherten Energie kommen. Die Folge können thermische Schäden und eine Selbstentzündung sein. Vor allem bei der Ladung einer vorgeschädigten Batterie und bei Arbeiten am Fahrzeug besteht deshalb ein erhöhtes Risiko von Brand- und Explosionsgefahr, verbunden mit der Freisetzung von Gefahrstoffen, bzw. eines Lichtbogens oder eines elektrischen Schlages. Die Auswirkungen einer mechanischen Beschädigung von Batteriezellen können unmittelbar, aber auch erst Stunden nach einem Ereignis oder bei der nächsten Aufladung der Batterie eintreten.

Organisatorische Maßnahmen bei der Planung von Baustellen

Bei der Planung der Baustromversorgung einer Baustelle müssen die neuen und wesentlich höheren Anschlussleistungen (Herstellerangaben) und die Errichtung einer Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden.

Leistung der Ladestation berücksichtigen

Ladestationen mit einer Leistung größer als 22 kW sind grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die im Vergleich zu einer konventionellen Baustelle absehbare Erhöhung des Energiebedarfes muss vom Baustromplaner gegenüber dem Energieversorgungsunternehmen deutlich kommuniziert werden.

Ladeinfrastruktur planen

Ladeeinrichtungen müssen mit einer RCD (FI-Schutzschalter) geschützt sein, die auch bei den hier zu erwartenden Gleichfehlerströmen sicher funktionieren, wie es z. B. bei den in Baustromverteilern verwendeten RCD vom Typ B der Fall ist. Im einfachsten Fall und nur für geringen Leistungsbedarf wird als Ladeeinrichtung ein der Maschine beiliegendes „Notladekabel“ oder eine „mobile Wall-Box“ am konventionellen Baustromverteiler genutzt. Sinnvoller ist der Einsatz von speziellen Baustromverteilern mit den für die eMobilty typischen Steckdosen z. B. für Typ-2-Ladekabel.

Für mehrere oder besonders leistungsfähige batteriebetriebene Erd- und Straßenbaumaschinen kann auch eine herstellerspezifische Ladeinfrastruktur notwendig werden.

Zu empfehlen ist nicht nur ein Platz zum Aufladen, sondern auch eine sichere Abstellfläche, die im Falle eines Brandes gut für Löschangriffe der Feuerwehr zugänglich ist. Hier können Unfallfahrzeuge bzw. beschädigte Maschinen oder Geräte, die mit unklarem Status/anstehender Fehlermeldung nicht mehr betriebsbereit sind oder nicht mehr geladen werden können, bis zur Untersuchung durch Fachkräfte abgestellt werden. Arbeitsbereiche auf Baustellen, in denen Fahrzeuge oder Maschinen mit elektrochemischem Antriebssystem repariert oder gewartet werden müssen, sollten gekennzeichnet und abgesperrt werden.

Unterweisung von Beschäftigten

Die beim Führen und Bedienen der batteriebetriebenen Erd- und Straßenbaumaschinen eingesetzten und andere im Umfeld Beschäftigte müssen – z. B. mit einer Betriebsanweisung – konkret unterwiesen sein und im Notfall die richtigen Verhaltensweisen kennen. Innerhalb der arbeitstäglichen Kontrolle, unter Berücksichtigung der durch den Maschinenhersteller angegebenen Vorgaben (Checkliste) sollen die mit der Bedienung der Maschine beauftragten Beschäftigten eine Kontrolle auf offensichtliche Schäden durchführen. Dabei soll vor allem auf Beschädigungen der Isolation von Leitungen und Verformungen, Verfärbungen, Verwölbungen, Beulen usw. an Gehäusen und Steckverbindungen der Systemkomponenten und Antriebe geachtet werden. Anzeichen für Probleme, wie etwa immer wieder anstehende Fehlermeldungen oder wenn das vollständige Aufladen nicht mehr möglich ist oder wenn die Kapazität der Batterie bzw. Einsatzzeit der Maschine stark nachlässt, sollen gemeldet werden und sind dann von Fachkräften zu untersuchen, die ggf. Maßnahmen festlegen werden.

Qualifizierung von Beschäftigten

Hinsichtlich der Qualifizierung der Beschäftigten unterscheidet man zwischen Elektrofachkräften, elektrotechnisch unterwiesenen Personen und Elektrofachkräften mit Spezialausbildung.

Elektrofachkräfte

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sind nur von Elektrofachkräften oder unter deren Leitung und Aufsicht durchzuführen. Diese Festlegung der DGUV Vorschrift 3 (A3) gilt unabhängig von der Höhe oder der Art der Spannung, also auch bei der Systemspannung auf batteriebetriebenen Erd- und Straßenbaumaschinen. Wenn die vorhandenen Mechatroniker oder Fahrzeugelektriker nicht die notwendigen Kenntnisse im Bereich eMobility haben, müssen sie fortgebildet werden. Für die Art und den Umfang dieser Ausbildung kann die DGUV Information 209-093 aus dem Fahrzeugbereich sinngemäß angewendet werden. Dort sind entsprechende Ausbildungsstufen für den Kfz-Bereich entwickelt und beschrieben. Für Arbeiten im Bereich eMobility können Beschäftigte als Elektrofachkräfte am freigeschalteten System eingesetzt werden, wenn sie über die speziellen Kenntnisse, die Erfahrung und die Zuverlässigkeit verfügen, die im Betrieb notwendig ist. Diese Eignung wird – nach Absolvierung der Ausbildungsstufe 2S – im Unternehmen, z. B. durch die Werkstattleitung oder durch eine (verantwortliche) Elektrofachkraft festgestellt.

Elektrotechnisch unterwiesene Personen

Ob für nichtelektrotechnische Arbeiten, wie z. B. an Fahrwerk, Karosserie, Bremsen, Beleuchtung oder Hydraulik – die das Batterie- und Antriebssystem nicht beeinträchtigen – eine besondere Ausbildung (Ausbildungsstufe 1S) erforderlich ist, wird im Betrieb anhand der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Die notwendigen Kenntnisse, für das richtige Verhalten und die sachgerechte Ausführung von Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen sind im Grunde als berufstypisch zu bezeichnen und müssen auch in der Berufsausbildung der Mechaniker, Schlosser, Lackierer usw. berücksichtigt werden. Wenn diese Kenntnisse nicht über die Berufsausbildung vorhanden sind, können diese Mitarbeiter durch eine Elektrofachkraft (bzw. Fachkundige Person FHV) unterwiesen werden.

Wenn bei den Arbeiten Isolationsschäden an den besonders (meist orange) gekennzeichneten Leitungen offensichtlich werden, wenn Abdeckungen oder Stecker entfernt werden müssen oder z. B. Schweißarbeiten in der Nähe zu den Gleichspannungskomponenten durchgeführt werden müssen, ist eine Elektrofachkraft zu beteiligen, die ggf. Schutzmaßnahmen vorgibt. Die Elektrofachkraft kann Beschäftigte, die über die entsprechenden Kenntnisse verfügen, auch als elektrotechnisch unterwiesene Personen einsetzen. Die Verantwortung für die Leitung und Aufsicht und für die sichere Durchführungen der Arbeiten verbleibt bei der Elektrofachkraft.

Elektrofachkräfte mit Spezialausbildung

Unter Spannung dürfen nur Elektrofachkräfte mit Spezialausbildung (Ausbildungsstufe 3S) arbeiten. Solche Arbeiten werden i. d. R. nicht auf der Baustelle, sondern nur unter besonderen Voraussetzungen und in speziellen Werkstätten, durchführbar sein.

Unfälle und Pannen

Im Rahmen der Pannenhilfe werden kleinere Schäden an betriebsunfähigen Erd- und Straßenbaumaschinen vor Ort repariert, um die Fahrbereitschaft der Maschinen möglichst unverzüglich wiederherzustellen. Größere Schäden sollten grundsätzlich in der Werkstatt behoben werden. Dabei muss berücksichtigt werden, ob es sich um allgemeine Arbeiten am Fahrzeug oder um Arbeiten im Bereich der elektrischen Anlageteile der Maschine handelt. Allgemeine Arbeiten am Fahrzeug können auch bei der Pannenhilfe von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person (Ausbildungsstufe 1S) ausgeführt werden.

Beim Abschleppen von Fahrzeugen müssen die Vorgaben des Fahrzeugherstellers berücksichtigt werden. Bei Arbeiten mit Kran oder Seilwinde ist darauf zu achten, dass keine elektrischen Komponenten beschädigt werden. Wird das Fahrzeug an Dritte übergeben, wird empfohlen, über die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren und sich darüber eine Bestätigung geben zu lassen. Sind Fahrzeuge bei Unfällen so schwer beschädigt, dass eine erhöhte Brandgefahr besteht – oder möglich erscheint – ist der Gefahrenbereich abzusichern und die Feuerwehr zu alarmieren. Austretende Stoffe können, je nach Typ des Energiespeichers, gefährliche Stoffeigenschaften aufweisen. Jeder Kontakt ist zu vermeiden.

Autoren

Ausgabe

BauPortal 4|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitsschutz, Gleisbau

Arbeiten im Bereich von Gleisen

Wie werden bei diesen Arbeiten jeweils Arbeits- und Nachbargleis definiert und welche Auswirkungen hat das?

Verdichtung, Rohrleitungsbau

Stopfkolbenverfahren bei Potsdamer Bauprojekt

Mit dem neuen Verfahren zur setzungsfreien Rückverfüllung kann ein Absacken des Baugrundes vermieden werden.

Kanalbau

Schachten mit Plan

Was das Regelwerk vorgibt und was Planende für eine sichere, zügige und nachhaltige Bauausführung bedenken müssen.