Gefahrstoffe, Elektrosicherheit

Lagern und Laden von Lithiumbatterien

Lithiumbatterien bzw. Lithium-Ionen-Batterien sind weitverbreitet im privaten und beruflichen Umfeld. Problematisch bei der Nutzung dieser Batterien ist, dass sie – im Gegensatz zu anderen Batterien – Brände und Explosionen auslösen können. Da sie trotz dieser Gefährdung nicht als Gefahrstoffe gelten, ist die Aufbewahrung aber nicht durch das Gefahrstoffrecht geregelt. Was ist also bei einer sicheren Aufbewahrung zu beachten?

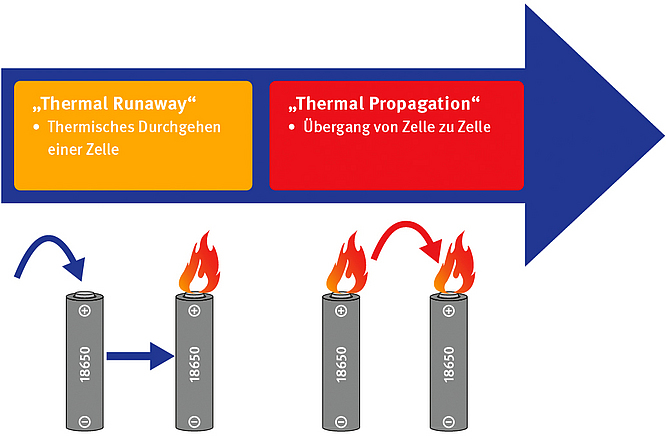

Lithium-Ionen-Batterien (LIB) gelten bei ordnungsgemäßer Verwendung als sicher. Werden die Batterien aber beschädigt, z. B. fallengelassen sowie kurzgeschlossen oder tiefenentladen, besteht ein Brand- und Explosionsrisiko. Insbesondere beim Ladeprozess können beschädigte oder defekte LIB ausgasen (sog. Venting) oder thermisch durchgehen (sog. Thermal Runaway) und in Folge zur thermischen Propagation (Ausbreitung auf andere Batteriezellen) führen. Bei diesen Prozessen können sich neben den Brand- und Explosionsgefährdungen auch Gefährdungen durch freigesetzte bzw. ausgasende Gefahrstoffe ergeben.

Mehr Brände durch Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien

Die häufige Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien geht einher mit einer Zunahme der durch diese Batterien ausgelösten Brände. So stellen die Batterien inzwischen ca. 20 % der Auslöser der durch Elektrizität verursachten Brände dar.1

Das thermische Durchgehen (Thermal Runaway) einer Batteriezelle durch Überhitzen oder mechanische Beanspruchung kann zur Ausbreitung auf benachbarte Zellen (Thermal Propagation) führen.

LIB sind laut Definition keine Gefahrstoffe

Entsprechend dem Gefahrstoffrecht sind LIB keine Gefahrstoffe, obwohl sie u. a. brennbare oder gesundheitsschädliche Elektrolyte enthalten, welche eindeutig als Gefahrstoffe gelten. Die Batterie, die im Regelfall die Elektrolyte nicht freisetzen soll, ist nach Gefahrstoffgesetzgebung ein Erzeugnis – also ein Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt – und wird nicht gekennzeichnet. Daher ist das Gefahrstoffrecht und konkret die TRGS 510 nicht für die Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien anwendbar.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Unsicherheit durch Vorgaben der Sachversicherer

Für die Anwender ist problematisch, dass das Lagern und Laden der Batterien in Räumen im Wesentlichen durch Vorgaben der Sachversicherer (im Fall eines Brandes) geregelt ist. Denn obwohl die Batterien nicht als Gefahrstoffe gelten, orientieren sich die Sachversicherer in der Schrift „VdS 3103 Lithium-Batterien“ bei der Lagerung in Räumen am Gefahrstoffrecht. Hier heißt es konkret: „Lithium-Batterien sind grundsätzlich wie ein Gefahrstoff zu behandeln. Für einen wirksamen Schutz ist immer ein ganzheitliches Brandschutzkonzept unabdingbar. Neben automatischen Löschanlagen müssen somit auch bauliche und organisatorische Randbedingungen betrachtet werden.“

Bei den Maßnahmen wird gefordert: „Bereiche mit Batterien mittlerer Leistung sind von anderen Bereichen räumlich (mindestens 5 m) oder baulich feuerbeständig abzutrennen. Mischlagerungen mit anderen Produkten, die einen Brand beschleunigen können, sollten vermieden werden. Der Lagerbereich ist durch eine geeignete Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf eine ständig besetzte Stelle zu überwachen. Bei Vorhandensein von Feuerlöschanlagen sind die Angaben in Bezug auf geeignete Löschmittel in den jeweiligen technischen Produktdatenblättern zu berücksichtigen.“

Eine Lösung scheinen die von vielen Herstellern angebotenen Schränke zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien zu sein. Die Schränke bieten einen Feuerwiderstand und sind zum Teil mit Brand- und Temperatursensoren ausgestattet. Ein Alarm kann auf einen mobilen Empfänger geschaltet werden, sodass die verantwortliche Person umgehend informiert wird, dass es Unregelmäßigkeiten im Sicherheitsschrank gibt. Die Forderungen der VDS 3102 scheinen erfüllt zu sein. Trotzdem ergeben sich Probleme bezüglich der Sicherheit.

Problem 1: keine konkreten Vorgaben

Das Produktsicherheitsgesetz bildet den Rahmen für Sicherheitsanforderungen an die Konstruktion, den Bau und die Ausrüstung von Sicherheitsschränken. Darüber hinaus bestehen hierzu keine konkreten staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorgaben. Diese Sicherheitsschränke sind Arbeitsmittel und müssen als solche die Anforderungen des Anhangs I der EU-Richtlinie 2009/104/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit erfüllen, die in Deutschland durch die Betriebssicherheitsverordnung in nationales Recht umgesetzt worden ist. Adressat ist hier der Arbeitgeber und nicht der Hersteller eines Arbeitsmittels. Da der Arbeitgeber nur sichere Arbeitsmittel verwenden darf, ergeben sich hieraus nur indirekt Anforderungen an den Hersteller eines Sicherheitsschrankes. Je nach Ausführung des Sicherheitsschranks erfüllen diese die Definition als Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie, sodass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Maschinen erfüllt und dies auch mit einer entsprechenden Konformitätserklärung seitens des Herstellers bestätigt werden und der Schrank mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein muss.

Problem 2: unterschiedliche Prüfvorschriften

Die Sicherheitsschränke werden nach unterschiedlichen Prüfvorschriften geprüft, die im Wesentlichen auf die Brandgefährdungen im Falle eines Thermal Runaway abstellen, aber Explosionsgefährdungen und Gesundheitsgefährdungen durch freigesetzte Gefahrstoffe nicht betrachten. Das kann u. a. zur Folge haben, dass sich bei einer Explosion der Batterien die Türen des Schrankes öffnen und sich Feuer und Brandgase im Gebäude verbreiten. Zusätzlich unterscheiden sich die Vorgaben der Prüfgrundsätze teilweise erheblich in Art und Umfang der Prüfungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer, Rauchdichtheit). Dies erschwert es dem Betreiber, zu erkennen, ob die Voraussetzungen für ein sicheres Lagern und Laden in diesen Schränken erfüllt sind. Für den Nutzer eines Sicherheitsschrankes bedeutet dies, dass er trotz des vom Hersteller bescheinigten Sicherheitsstandards im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung klären muss, ob die Maßnahmen zur Brandvermeidung ausreichend sind. Im Zweifelsfall sollte das auch mit dem Sachversicherer geklärt werden.

Fazit

Die wichtigste Maßnahme ist allerdings immer die Vermeidung der Brände und Explosionen, die in der Regel durch einen richtigen Umgang mit den Batterien/Akkus möglich ist. So sollten z. B. Batterien nicht in Baustellenfahrzeugen aufbewahrt werden, damit sie nicht überhitzen. Sie sollten immer im Original-Ladegerät geladen und nicht geworfen etc. werden, um eine Beschädigung oder mechanische Beanspruchung zu vermeiden. Batterien, die beschädigt oder mechanisch beansprucht wurden, sowie Batterien, die sich bei Laden erhitzen oder aufblähen, müssen an einem Ort aufbewahrt werden, an dem ein Brand oder eine Explosion keinen schwerwiegenden Schaden auslöst.

Fußnoten

- 1

- https://www.schadenprisma.de/archiv/artikel/elektrische-brandursachen-im-wandel-der-zeit

Autoren

Ausgabe

BauPortal 4|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Gefahrstoffe

Transport von Asbest – Neuregelung bei der Gefahrgutbeförderung

Sondervorschriften erlauben jetzt den Transport des Gefahrgutes Asbest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Gefahrstoffe

Rückblick auf die erste Fachveranstaltung Strahlarbeiten in Dresden

Bei der Fachveranstaltung in Dresden tauschten sich mehr als 100 Interessierte zum überarbeiteten Schriftenwerk zu Strahlarbeiten aus.

Arbeitsschutz, Digitalisierung

Betriebliche Digitalisierung für AMS nutzen: Beispiele aus der Praxis

Wie die betriebliche Digitalisierung gezielt bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des AMS unterstützen kann, zeigen drei Beispiele von nach AMS BAU begutachteten Mitgliedsunternehmen der BG BAU.