Bauen im Bestand, Nachhaltigkeit

Kraftwerksumbau bei laufendem Betrieb

Der Umbau des Heizkraftwerks Reuter in Berlin markiert den Kohleausstieg von Westeuropas größtem Fernwärmenetz. Die Transformation setzt eine neue technische Infrastruktur voraus, die umfängliche Baumaßnahmen erfordert. Trotz der Dringlichkeit erfolgen Planung und Umsetzung im Einklang mit den hohen Arbeitsschutz-Standards des Energiesektors.

Der Berliner Ofen ist ein traditioneller Kachelofen, der etwas aus der Mode gekommen ist. Und das nicht erst mit der Bewusstwerdung des Klimawandels. Blickt man auf die Hauptstadt, könnte man Parallelen zum Heizkraftwerk Reuter-West erkennen, dem Fernwärme-Ofen für Hunderttausende Berliner Haushalte. Seit Jahrzehnten wurden die beiden Kraftwerksblöcke tagtäglich mit durchschnittlich 3.000 Tonnen Steinkohle gefüttert und stellten darüber mit großem Abstand und Anteil Berlins größten CO2-Schlot. Um die 1,6 Millionen Tonnen (t) Kohlendioxid stießen die Schornsteine der Anlage jährlich aus. Seit mehr als zehn Jahren steht fest, dass diese Ära zu Ende gehen wird. Aber nicht von heute auf morgen.

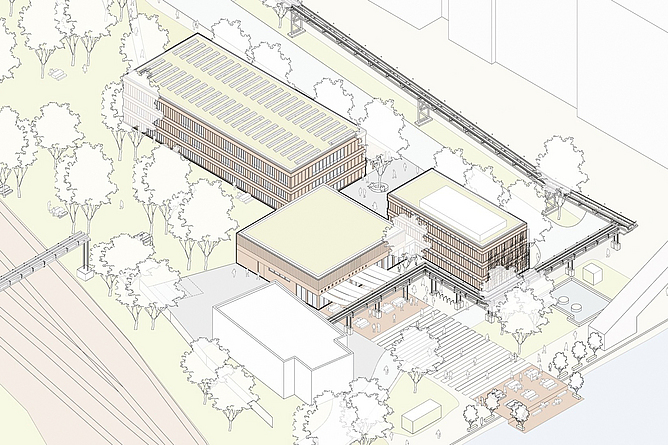

Das Baufeld im Kraftwerk Reuter-West: Die Dekarbonisierung braucht Platz.

Der Umbau ist ein epochales Projekt im laufenden Betrieb, denn die Fernwärme lässt sich weder einfach abstellen noch eins zu eins aus anderer Quelle beziehen. Um die Kohle vollständig durch einzelne Energieträger, seien es Holz, Biogas oder andere regenerative Energien, zu ersetzen, ist die Anlage zu groß und der Wärmebedarf mit bis zu 900 Megawatt (MW) zu hoch – schließlich geht es um das größte Fernwärmenetz Westeuropas.

Schrittweise Dekarbonisierung erfordert großen Umbaubedarf

Nur in zwei der zehn großen Heizkraftwerke, die das kommunale Versorgungsunternehmen BEW Berliner Energie und Wärme GmbH betreibt, wird noch Kohle verbrannt. Wichtigster Energieträger ist derzeit Erdgas, doch die Umstellung auf einendiversen Mix erneuerbaren Energien läuft. Im Heizkraftwerk Reuter nebenan dient Wasserdampf aus der Müllverbrennungsanlage Ruhleben vom gegenüberliegenden Spreeufer zur Wärmegewinnung. Nur in Reuter-West und im Heizkraftwerk Moabit wird dafür noch Steinkohle verbrannt. 2030 soll damit endgültig Schluss sein. Bereits unter dem Vorgängerbetreiber Vattenfall entstand 2019 mit dem weithin sichtbaren Heißwasserspeicher ein erster Baustein. Sein 45 m hoher Kessel fasst 56 Mio. Liter und besitzt eine Kapazität von 2.850 MWh thermisch. Das reicht, um mit einer Füllung Hunderttausende Haushalte bis zu einem halben Tag mit warmem Wasser zum Duschen und Heizen zu versorgen. In seiner Dimension ist der Speicher in Deutschland einzigartig.

Für die Pfahlgründung der neuen Anlagen müssen Bohrungen vorgenommen werden. Im Hintergrund der Kühlturm des Kraftwerks Reuter-West.

Stromüberschüsse für Power-to-Heat

Das gilt auch für die Power-to-Heat-Anlage nebenan, die das Wasser für den Speicher auf bis zu 120 Grad Celsius erhitzt. Sie funktioniert vom Prinzip her wie ein überdimensionaler Wasserkocher: Kaltes Wasser befindet sich in einem Elektrodenkessel, das mithilfe von Elektroden, vergleichbar einem Tauchsieder, durch Tauchsieder, durch Wechselspannung erhitzt wird. Ein solcher Heißwassererzeuger hat in Bezug auf den eingesetzten Strom einen energetischen Wirkungsgrad von 99,9 Prozent. Es geht also kaum Energie verloren. Das auf diese Weise erhitzte Wasser wird entweder über einen Wärmetauscher in das Fernwärmenetz eingespeist oder geht in den Speicher, bis es gebraucht wird.

Der Heißwasserspeicher steht schon. Drumherum wird noch viel Infrastruktur für die vernetzte Energiegewinnung angelegt.

Viel wird über die schwankende Auslastung des Stromnetzes diskutiert. Ist es windig und/oder sonnig, produzieren Windräder und Photovoltaik-Anlagen der Region einen Stromüberschuss, der in dem Moment nicht verbraucht wird und abgeregelt werden müsste. An dieser Stelle spielt der Power-to-Heat-Prozess mit angeschlossenem Speicher seine Vorteile aus, in dem sich Stromüberschüsse in Wärmeenergie transformieren und in Form heißen Wassers speichern lassen.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Nach Inbetriebnahme sämtlicher Heißwassererzeuger dieses Projektes konnte Block C des Steinkohle-Heizkraftwerks Reuter 2020 vom Netz gehen. 100 Millionen Euro hatte der damalige Betreiber investiert, und bevor die Anlagen mit dem gesamten Fernwärmenetz in den Besitz des Landes Berlin wechselten. Zur bereits laufenden Power-to-Heat-Anlage sollen bis zum prognostizierten endgültigen Kohleausstieg noch Abwassergroßwärmepumpen, eine Gegendruck-Dampfturbine sowie eine Biomasse-KWK-Anlage dazukommen. Um Verbrauchsspitzen bedienen zu können, sind noch weitere gasgefeuerte Heißwassererzeuger geplant, die dann bedarfsweise zugeschaltet werden. Damit diese Projekte ins Fernwärmenetz einspeisen können, ist zudem ein umfangreicher Umbau der hydraulischen und elektrischen Infrastruktur notwendig.

Rund um die Uhr wird an den neuen Anlagen gebaut, wie der Bodenplatte für das zukünftige Turbinengebäude.

Bauen für den Energiemix

Die vielen Neubauten rund um Kühlturm und Kohlemeiler verursachen zunehmenden Platzbedarf auf dem Gelände. Auch der alte Kühlturm des Heizkraftwerks, ein Wahrzeichen des Berliner Westens, wird der Dekarbonisierung Platz machen müssen. Nach 2030 soll seine Zeit ablaufen – so genau steht das noch nicht fest. Die in den 1970er-Jahren entstandenen Funktionsgebäude daneben stehen unmittelbar vor dem Abriss. Die Kantine und die Mannschaftsräume werden durch kompaktere Immobilien ersetzt. Sie bilden den neuen Campus Reuter.

Und zwar gegenüber auf der anderen Seite der ca. 500 m breiten Baufläche. Dort setzen sie schon die Fenster in die Ersatzbauten ein. Im Sommer 2025 ist die Eröffnung geplant. Damit es in dieser Geschwindigkeit vorwärts geht, entstehen die neue Kantine sowie die Sanitär- und Bürogebäude auf Basis vorgefertigter Module in Stahl-Holz-Hybridbauweise. Integriert sind Solaranlagen und Retentionsdächer mit Dachbegrünung und Regenwassermanagement. Ressourcenschonende Materialvorgaben sind auch für den Innenausbau vorgesehen. Damit erfüllen die Neubauten die Nachhaltigkeitsansprüche der Gebäudezertifizierung DGNB Gold Standard, dem Zertifikat der DGNB German Sustainable Building Council im Bezug auf Ökologie, Ökonomie und soziokulturelle Vorgaben.

Hinter dem neuen Campus steht das beeindruckende Klinkergebäude der vormaligen Rauchgasreinigungsanlage. Es ist im Umbau begriffen. Nach der Demontage aller Anlagenteile und der Entkernung der Hallen mit den bis zu 15 m hohen Decken sind auf Stahlbauskeletten neue Etagen entstanden. Dort ziehen Maurer die Wände aus Kalksandsteinen für Meisterbüros und Werkstätten ein. Von den Entkernungsarbeiten bis zur Übergabe begleitet Jochen Firzlaff als Fachkraft für Arbeitssicherheit alle Tätigkeiten auf der Baustelle. Zwei Tage die Woche ist er vor Ort und betreut alle Beteiligten bei der Ausführung.

Arbeitsschutz auf Niveau des Energiesektors

Schon ein Blick in die Hausordnung des BEW-Betriebsgeländes signalisiert, dass der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz im Heizkraftwerk Reuter/Reuter-West ein hoher Stellenwert zukommt. An den beiden Werkstoren findet sich eine weithin sichtbare Tafel, auf der die Zahl der unfallfreien Tage des Werks täglich aktualisiert wird – ein branchenübliches Vorgehen. Damit das allen bewusst wird und so bleibt, erhalten Besucherinnen und Besucher an den Pforten der Werkstore einen Plan des Betriebsgeländes zur Hand, der vielfältige Sicherheitshinweise, Notfallnummern und Signale enthält. Externe Auftragnehmer und deren Nachunternehmen müssen diverse Auflagen erfüllen, bevor sie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Deren Beschäftigte absolvieren eine Onlineunterweisung, erhalten eine Präsenzunterweisung und eine Baustelleneinweisung nach Sicherheits- und Gesundheitsplan. Vorher können sie ihre Arbeiten nicht aufnehmen.

Wie hier bei der Montage von Kesseln arbeiten auf dem Werksgelände ständig externe Unternehmen. Sie müssen höchste Arbeitssicherheitsstandards erfüllen.

Bereits im Normalbetrieb finden dauernd Umbauarbeiten im Heizkraftwerk statt, sodass der Standort sowie die Auftragslage einer Gerüstbaufirma attraktiv genug erschien, um sich auf dem Betriebsgelände niederzulassen. Dieser Umstand kommt sowohl der BEW als Bauherrn als auch den Unternehmen entgegen, die die Gerüste beauftragen und verwenden.

Der große Vorteil gegenüber vielen anderen Baustellen sei, so SiFa Firzlaff, dass Sicherheitsbelange nicht ausschließlich im Rahmen der Baumaßnahmen geplant würden, sondern auch für den späteren Betrieb: „Bereits bei der Planung ist man sich hier bewusst, dass die Anlagen in den Bauten auch nach der Errichtung ständig gewartet werden und Verschleißteile regelmäßig getauscht werden müssen. Die dafür nötigen Sicherheitseinrichtungen gehören da ganz selbstverständlich dazu.“

Die Schalungen für die Wände des neuen Turbinengebäude sind vormontiert.

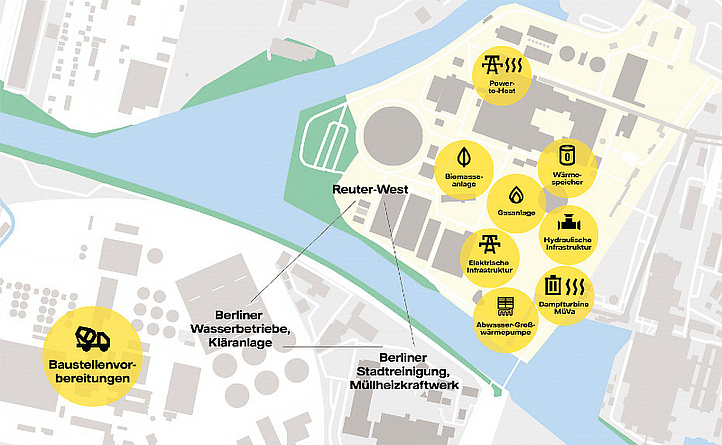

Das Ruhlebener Energiedreieck

Dieser Ansatz ist im Energiesektor obligatorisch: Gebäude entstehen um Anlagen herum – wie um die neue Dampfturbine, die aktuell erst über den Atlantik und dann auf Wasserstraßen halb Europas aus Brasilien nach Berlin geschafft wird. Dabei handelt es sich um eine Gegendruck-Dampfturbine, die noch effizienter als die bestehende Turbine Energie aus Wasserdampf gewinnt. Der entsteht bei der Verbrennung von Restabfällen im auf der Spreeseite gegenüber beheimateten Müllheizkraftwerk Ruhleben. Aus der energetischen Verwertung weder anderweitig verwend- noch recycelbarer Abfälle soll die neue Turbine eine Leistung von rund 110 MW thermisch und 30 MW elektrisch schöpfen können.

Das sogenannte Energiedreieck Ruhleben entsteht über die Wärmegewinnung nach dem Kohleausstieg mit Nutzung der Abwärme aus der benachbarten Kläranlage und der Müllverbrennungsanlage.

In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Klärwerk der Berliner Wasserbetriebe. Auch das bietet aus seinem Betrieb heraus Energiequellen, die am anderen Spreeufer in Reuter-West zur Wärmegewinnung genutzt werden sollen. Die Abwässer liefern im Verbund mit der Klärschlammverbrennung Restwärme, die mit einer Großwärmepumpenanlage erschlossen wird. Das lohnt sich: Sie erreicht eine mittlere thermische Leistung von 75 MW. Damit lassen sich nach Angaben der BEW künftig jährlich rund 45.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen und etwa 50.000 t CO2-Emissionen einsparen. Aktuell entsteht das Maschinenhaus für die Dampfturbine und die Wärmepumpen mit einem Elektro- und Schaltanlagengebäude. Im Rohbau stehen die Zwischenwände sowie die Treppenhausverschalung. Nun erfolgt die Doppelbodenmontage sowie die Errichtung der Turbinenstützen.

Die Bewehrung für die Bodenplatte, auf der Gegendruckturbine stehen wird, die die Wärmeenergie aus der Müllverbrennung wandelt.

Infrastrukturbau Voraussetzung

Damit sich die Energiepotenziale nutzen lassen, müssen die Energieträger etliche Strecken zwischen den Anlagen auf und um das Betriebsgelände zurücklegen – möglichst verlustfrei. Das erfordert eine Vielzahl von Leitungen und die dazugehörige Regelungs-,Hydraulik- und Pumpentechnik. Zur Anbindung der neuen Wärmeerzeuger braucht es eine leistungsfähige hydraulische Infrastruktur. Fachfirmen haben seit März 2025 begonnen, die nötigen Rohrleitungen über das gesamte Gelände hinweg zu installieren. Derzeit laufen die Fundamentarbeiten für die Leittechnik. Daneben sind Bohrungen für Mikropfähle im Gange, auf denen der Stahlbau für die Rohrbrücken gründet.

Parallel dazu sollen die alten Versorgungsstränge und Infrastrukturtechnik, wo es geht, umgewidmet oder zurückgebaut werden. Im Jahr 2025 wollen die Betreiber vor allem Tief- und Straßenbauprojekte umsetzen, um die Voraussetzungen für die folgenden Bauarbeiten zu schaffen. Insgesamt 11.000 m2 Straßenverkehrsfläche sollen entstehen und die neuen Gebäude an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. All das sind die Voraussetzungen für die weitreichenden Umbaumaßnahmen bis zum geplanten Abschluss 2030.

Projektdaten

Projektumfang Das Neue Gartenfeld:

Umbau des Heizkraftwerkes zur Dekarbonisierung

Bauzeit (Planung):

2017 - 2030

Bauherrin für das Teilprojekt OIB/Gewobag:

BEW Berliner Energie und Wärme GmbH

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für den Gesamtumbau:

Uwe Wege

Autor

Ausgabe

BauPortal 2|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Abbruch

Fachtagung Abbruch 2026 in Berlin

Fachvorträge zu Kreislaufwirtschaft, Asbest und anspruchsvollen Rückbauprojekten sowie eine begleitende Ausstellung bieten viel Praxiswissen rund um Abbruch, Schadstoffsanierung und Recycling.

Bauen im Bestand, Sanierung

Netzwerkevent BiB x Tempelhof

Auf dem historischen Flughafen Tempelhof stand das Bauen im Bestand im Mittelpunkt: Interaktive Wissenstouren, politische Impulse und Networking zeigten, wie Transformation und Nachnutzung gelingen können.

Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe, Bauen im Bestand

Neuerungen beim Arbeiten mit Asbest

Neue Vorgaben der Gefahrstoffverordnung betreffen seit Dezember 2025 besonders Bau- und Handwerksbetriebe im Bestand und bringen erweiterte Anzeige- sowie Genehmigungspflichten mit sich.