Absturz, Bauorganisation

Schutzmaßnahmen gegen Absturz wirkungsvoll planen

Eine Maßnahmenhierarchie soll helfen, die bestmöglichen Schutzmaßnahmen für hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege zu bestimmen. Bereits in der Planung können damit Absturzgefährdungen über alle Bauphasen hinweg neutralisiert werden.

Ein erschreckender Fakt zu Beginn: Fast jeder dritte tödliche Arbeitsunfall resultiert aus einem Absturz.1 Schutzmaßnahmen gegen Absturz mit nachgewiesener Wirksamkeit gibt es für jede Tätigkeit und jedes Szenario! Viel häufiger beschäftigt Planende wie Ausführende die Frage: Für welchen Zweck ist welcher Schutz tatsächlich geeignet? Diese Frage sollte aus Sicherheitsgründen wie aus Kostenaspekten möglichst früh bedacht und auch schlüssig beantwortet werden. Insbesondere wenn die zu planenden Bauarbeiten recht verschiedene Tätigkeiten (wie Montage, Demontage, Wartung und Inspektion und Reinigungsarbeiten) umfassen und dabei fach- oder gewerkeübergreifend gearbeitet werden soll.

Dazu das Zitat eines Dachdeckermeisters: „Immer wieder fordern Planer Einzelanschlageinrichtungen und wir stellen fest, dass die dann für den angedachten Einsatz nicht passen, nicht ausreichend tragfähig sind und zu wenig Sicherheit bieten.“

Um dieses Koordinationspuzzle zu lösen und dafür von Anfang an den richtigen, oder besser gesagt den bestmöglichen Schutz gegen Absturz einzuplanen, haben Fachleute unterschiedlicher Gewerke, von Herstellerunternehmen sowie Aufsichtspersonen und Expertinnen und Experten von Unfallversicherungsträgern eine Klassifizierung der Schutzmaßnahmen entworfen. Entstanden ist ein Vorschlag für eine sogenannte Maßnahmenhierarchie zum Absturzschutz, die die Vorgaben des STOP-Prinzips aufgreift und weitere Aspekte einbezieht.

Die Vorteile einer Maßnahmenhierarchie

Eine Einteilung in verschiedene Schutzwertigkeiten bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Verfahren untereinander zu vergleichen, zu sortieren und unter den gegebenen Umständen jene mit dem bestmöglichen Schutzfaktor zu bestimmen. Für eine Sortierung müssen bestimmte Faktoren vorausgesetzt werden. Zunächst gilt die Annahme, dass jedes Verfahren bzgl. Umfeld, Aufwand, Ausrüstung, Qualifikation, Betriebsanweisung, Unterweisung etc. identische und uneingeschränkte Einsatzvoraussetzungen hat. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich Arbeitsplattformnetz und Hubarbeitsbühne hinsichtlich ihrer Schutzwirkung vergleichen. Die Beurteilung aller Verfahren findet also unter optimalen Bedingungen statt – ohne bereits an dieser Stelle einen Abgleich mit den äußeren Rahmenbedingungen vorzunehmen. Zunächst soll die Einteilung dabei helfen, zu klären, ob sich höherwertigere Schutzmaßnahmen anbieten oder ob ein Verfahren nicht bedacht wurde.

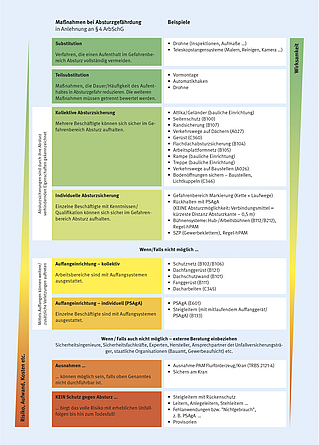

Welche Prioritäten sollten bei einer Einteilung beachtet werden? (In Anlehnung an § 4 ArbSchG)

- Grundsätzlich: Kollektive Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor individuellen Schutzmaßnahmen und

- Substitution, also Absturzgefahren zu vermeiden, Tätigkeiten vollständig ohne Absturzgefahr zu gestalten, hat Vorrang

- vor einer Sicherung gegen Absturz (Absturzsicherung), diese wiederum hat Vorrang

- gegenüber Personen fangenden Einrichtungen (Auffangeinrichtungen).

- Nur wenn keine von den zuvor genannten Maßnahmen in Frage kommt, können Ausnahmen angewendet werden.

- Die unterste Stufe der Maßnahmenhierarchie bilden Systeme, die keinen Schutz gegen Absturz leisten.

Substitution …

… bezeichnet Verfahren, die einen Aufenthalt im Gefahrenbereich vollständig vermeiden. Traditionell werden hier z. B. Teleskopstielsysteme im Malerhandwerk und bei der Reinigung genutzt. Die technische Entwicklung lässt in diesen Bereichen viele Innovationen erwarten. Kamerasysteme für Inspektionen, Saug-, Osmose-, Schleif- und Reinigungssysteme sind hier beispielhaft. Weitere Entwicklungen wie Drohnen bieten Möglichkeiten für Inspektionen und Aufmaße, ohne dass jemand hoch hinaus muss.

Die Vormontage von Bauelementen zu großen Bauteilen und Automatikhaken bieten Möglichkeiten für die Reduzierung von Dauer und/oder Häufigkeiten des Aufenthaltes in Bereichen mit Absturzgefahr. Solche Verfahren ersetzen die Tätigkeiten unter Gefährdung partiell (Teilsubstitution).

Substitution: Der Aufenthalt im Absturzbereich wird vermieden. Bis zu einer bestimmten Höhe oder Distanz kommen dafür Teleskopstangen infrage.

Absturzsicherungen …

… sorgen dafür, dass sich Beschäftigte sicher an Absturzkanten aufhalten können. Kollektive Sicherungen bilden Geländer und Seitenschutz, Arbeitsplattformnetze und Gerüste mit Treppenturm.

Individuelle Absturzsicherungen sind stark geprägt von Ausstattung (z. B. Anschlageinrichtungen), Ausrüstung, Kenntnissen (Qualifikation) sowie dem Einhalten der entsprechenden Regeln und Vorgaben. Beispiele sind Markierungen des Gefahrenbereichs (Kette; Laufwege), Bühnensysteme und Arbeitsverfahren wie Industrieklettern (Seilzugangs- und Positionierungstechnik (SZP)).

Auffangeinrichtungen …

… schützen Beschäftigte im Gefahrenbereich vor tieferen Abstürzen, indem diese sie vor dem freien Fall auffangen. Kollektive Anwendungen sind Schutznetze, Fanggerüste und Dachschutzwände.

Individuelle Auffangeinrichtungen sind Systeme mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und Steigleitern mit mitlaufenden Auffanggeräten.

Beim Einsatz von Auffangeinrichtungen kann ein höherer Sicherheitsgrad erreicht werden, indem die Sturzstrecken für das Auffangen reduziert werden. Lässt sich der Sturz direkt auffangen, wird aus der Auffangeinrichtung eine Absturzsicherung. So hat sich aus dem Schutznetz das Arbeitsplattformnetz entwickelt. Mit vorausschauender Planung sind solche Lösungen durchaus umsetzbar, z. B. auch beim Einsatz von Fanggerüsten, wo sich die Fanglage je nach Tätigkeit mit minimaler Höhendifferenz zur Absturzkante einrichten lässt. Etwa wenn zunächst die Fassade gedämmt und danach das Dach gedeckt werden soll.

Beispiel für eine individuelle Absturzsicherung: Von Arbeitsbühnen aus können nur dafür qualifizierte Beschäftigte in der Höhe arbeiten.

Ausnahmen …

… sind und bleiben Ausnahmen! Sobald sie zur Gewohnheit wird, verliert die Ausnahme ihre Bedeutung. Bei regelmäßiger Wiederkehr müssen sichere Lösungen erarbeitet werden.

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn Alternativlosigkeit zu anderen Verfahren besteht. Ob eine Situation am Bau tatsächlich kein sicheres Verfahren zulässt, bedingt umfangreiche Kenntnisse bzgl. Möglichkeiten, Verfahren und zum Stand der Technik. Sind also Ausnahmen vorgesehen, sollte zunächst immer weiterer Rat in Anspruch genommen werden. Unternehmen können sich an einschlägige Fachbetriebe, Innungen und Verbände, Sicherheitsfachkräfte, Sachverständige, Präventionsfachleute der Unfallversicherungsträger, Angehörige von Herstellern und staatlichen Organisationen (Bauämter, Gewerbeaufsicht) wenden.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Keinen Schutz gegen Absturz …

… bieten Arbeitsverfahren, die Abstürze zulassen und keine im Vorfeld vorbereitete Auffangfähigkeit besitzen – sie sind weder akzeptabel noch zulässig. Dies geschieht z. B. bei Nutzung von „Provisorien“ oder beim Gebrauch von Arbeitsmitteln, der nicht vom Hersteller vorgesehen ist.

Etwas anders liegt der Fall beim notorischen, gewohnheitsmäßigen Einsatz von Leitern. Sie sind unter eingeschränkten Bedingungen (TRBS 2121-Teil 2) als Verkehrsweg bzw. als hochgelegener Arbeitsplatz legitimiert. Aber dafür gibt es klar definierte Regeln. Unabhängig davon bieten Leitern aber keinen Schutz vor Abstürzen.

Provisorische Lösungen solcher Art bieten keinerlei Schutz und bilden vielmehr ein erhöhtes Absturzrisiko.

Gesamtheitliche Betrachtung aller Faktoren

Zunächst vergleicht die Maßnahmenhierarchie als theoretisches Konzept die unterschiedlichen Verfahren unter optimalen Bedingungen. Mit der Planung Beauftragte und später auch die Bauausführenden können das Konzept für ihr konkretes Bauvorhaben nutzen. Einige Schutzmaßnahmen sind möglicherweise aufgrund der Bedingungen vor Ort oder der Bauvorgaben nicht anwendbar.

Für einen Gesamtüberblick, auch im Hinblick auf Kostenfaktoren sollten die notwendigen Rüstzeiten (Transport, Auf-, Um- und Abbau, Personalbedarf etc.) bezogen auf die gesamte Baumaßnahme gegenübergestellt werden. Beispiel: Ein erstelltes Gerüst dient der kollektiven Absturzsicherung. Kann ein Gerüst mit vorlaufendem Seitenschutz erstellt werden, sind die Rüstzeiten auch mit kollektiver Absturzsicherung möglich. Muss ein Sondergerüst erstellt werden, sind individuelle Auffangeinrichtungen (PSAgA) notwendig. Damit würde sich der Aufwand bzgl. Ausrüstung, Qualifikation, Rettungskonzept wesentlich erhöhen.

Die Maßnahmenhierarchie umsetzen

Die Organisation für hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege besteht insgesamt aus drei Kernelementen: der Auswahl der bestmöglichen Maßnahme, der fachgerechten Anwendung der ausgewählten Maßnahme und der Sicherstellung von Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen:

- Planung mit kompetenter Auswahl der Schutzmaßnahme

- Regelkonforme Umsetzung des Absturzschutz (oder Substitution)

- Sicherstellung von Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen (nach dem NEST-Prinzip)

Allgemein gilt, die höchstmögliche Schutzmaßnahme ist anzuwenden, schließlich tragen Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre Beschäftigten Verantwortung. Diese besteht zuerst daraus, entsprechende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, zum Zweiten die Beschäftigten mit dem Gebrauch der Ausrüstung zu qualifizieren und zuletzt die richtige Umsetzung der ausgewählten Maßnahme zu kontrollieren.

Besonderheiten bieten Schnittstellen, z. B. wenn Anlagen- oder Gebäudebetreibende Gewerke beauftragen. Dabei können unterschiedliche Konstellationen entstehen, etwa wenn

- der Auftraggeber ein spezielles Arbeitsverfahren anfordert, aber bezüglich der Schutzwirkung ein höherwertigeres Arbeitsverfahren anwendbar wäre. Im Endeffekt sind Auftraggeber und Auftragnehmer beide verantwortlich für den Einsatz der bestmöglichen Schutzmaßnahme. Auch an dieser Stelle kann die Maßnahmenhierarchie angeführt werden. Das häufig vom Auftragnehmer angeführte Kostenargument lässt sich oftmals entkräften. Wenn zum Beispiel zu entscheiden ist, ob ein Seilsicherungssystem oder ein Seitenschutz/Geländer verwendet werden soll, ist der Aufwand für Rüstzeiten und Betrieb (mit regelmäßiger Prüfpflicht der Seilsicherung) in das Kostenkalkül einzubeziehen.

- der Betreiber Arbeitsplatz und/oder Verkehrsweg zur Verfügung stellt. Dann lautet die rechtliche Konsequenz, dass wer etwas zur Verfügung stellt, auch die Möglichkeit der sicheren Verwendung gewährleisten muss. Dies bedeutet, dass Prüfpflichten erfüllt sind, entsprechende Einweisungen gewährleistet werden, Besonderheiten und Gefahren kommuniziert und den Ausführenden vor Beginn der Arbeiten bekannt sind.

Solche Schnittstellen fordern von allen Beteiligten eine gemeinsame Koordination und Kommunikation.

Die persönliche Schutzausrüstung gegen Absurz ist eine individuelle Auffangeinrichtung. Wer sie einsetzt, muss entsprechend qualifiziert sein.

Wandel des Leitbilds für mehr Verantwortung

Arbeiten mit Absturzgefahr bedeuten eine hohe Verantwortung für alle Beteiligten, Auftraggeber, Planer, Unternehmer, Aufsichtführende und Beschäftigte. Nicht hinterfragte Folgsamkeit kann hierfür einzelne Beteiligte fatale Konsequenzen haben.

Grundsätzlich wäre bei Arbeiten in Höhe ein Wandel des Sicherheitsdenkens angebracht, wie ihn andere Hochsicherheitsbereiche bereits vollzogen haben: Beim Atemschutz (Tauchen bzw. Feuerwehr, Strahlarbeiten) und beim Berg- wie Motorsport ist das Vieraugenprinzip unter verschiedenen Bezeichnungen, wie Buddy-, Kameraden- oder Partnercheck, bereits Standard. Diese Prüfungen beinhalten, dass alle sicherheitsrelevanten Vorgänge und Tätigkeiten von mindestens zwei Beteiligten gegenseitig geprüft und bewertet werden müssen. Alle Beteiligten sind angehalten, jederzeit Einspruch zu erheben, wenn dadurch die Sicherheit erhöht oder Gefahren abgewendet werden können. Diese Form der Sicherheitskultur lehnt sich auch am Prinzip der Just-Culture an, eine Art des hierzulande als Fehlerkultur etablierten Umgangs mit Fragen der Sicherheit und Qualität.

Die BG BAU bietet hierfür eine betriebliche Erklärung als Vorlage und Unterstützung für ihre Mitgliedsunternehmen. Um das Wissen um die Maßnahmenhierarchie und ihre Anwendung zu schulen, bezuschusst die BG BAU auch die Teilnahme von Führungskräften am Seminar Fachkunde Absturzprävention in Ausbildungsstätten von Innungen, Verbände und bei der BG BAU (Seminar 1630).

Fußnoten

- 1

- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Arbeitsunfallgeschehen 2023 https://publikationen.dguv.de/zahlen-fakten/schwerpunkt-themen/4990/ arbeitsunfallgeschehen-2023

Autoren

Ausgabe

BauPortal 1|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Seminar „Fachkunde Absturzprävention“ im neuen Praxiszentrum in Feuchtwangen

Das allererste Seminar, das im neuen Praxiszentrum durchgeführt wurde und bei dem die neuen Exponate gleich ausprobiert wurden, war das Seminar "Fachkunde Absturzprävention".

Hochbau, Nachhaltigkeit

Großflächiger Wohnungsbau nach Energiestandard auf dem Spandauer Gartenfeld

In Berlin-Spandau wird in den kommenden zehn Jahren ein neues Stadtviertel mit 3.700 Wohnungen und Platz für bis zu 600 Gewerbeeinheiten gebaut - nach energetischen Standards und wirtschaftlich tragbar.

Gesundheitsschutz, Bauorganisation

Der „Vision Zero“ ein Stück näher durch die richtige Anwendung der Baustellenverordnung

Welche Möglichkeiten die Baustellenverordnung bietet und wie eine Planung aussieht, die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz berücksichtigt, stellt dieser Artikel zu den Grundlagen dar.