Hochbau, Nachhaltigkeit

Großflächiger Wohnungsbau nach Energiestandard auf dem Spandauer Gartenfeld

In Berlin-Spandau entstehen in den kommenden zehn Jahren 3.700 neue Wohnungen und Platz für bis zu 600 Gewerbeeinheiten auf einem vormaligen Siemens-Areal. Das neue Viertel gilt als Modellstadt der Zukunft und ist bereits in der Bauphase Vorbild, und zwar für konventionellen Wohnungsbau nach den energetischen Vorgaben. Hohe Ansprüche gelten auch für den Arbeitsschutz.

Bundesweit fehlt es an Wohnraum – Schätzungen beziffern das Defizit auf 800.000 bis zu einer Million Wohnungen, die kurzfristig gebraucht würden. Besonders hoch ist die Nachfrage in den deutschen Großstädten, auch und besonders in Berlin. Die Lage droht sich zu verschärfen, da kurzgegriffen eine Gemengelage aus hohen Hypothekenzinsen, teuren Baumaterialien und kostenträchtigen Anforderungen das Bauen unattraktiv bis ruinös macht.

Die erste Bauphase auf der Insel Gartenfeld im Berliner Nordwesten ist im vollen Gange.

Da ist es eine gute Nachricht, dass trotz dieser Rahmenbedingungen weiterhin ehrgeizige Wohnbauprojekte realisiert werden. Wie in Berlin-Spandau auf dem Gelände des ehemaligen Siemens-Kabelwerks. Innerhalb der nächsten zehn Jahre entsteht auf einem 31 Hektar (ha) großen Teil der Insel Gartenfeld ein Stadtquartier mit Wohnungen, Büros, Geschäften, Gastronomie und Bildungseinrichtungen, das aus stadtplanerischer wie technischer Perspektive gleichermaßen innovativ und nachhaltig werden soll. Bis 2035 sollen im Ortsteil Siemensstadt insgesamt 3.700 Wohnungen in Insellage für 7.400 neue Bewohner entstehen. Damit das zu stemmen ist und eine ganzheitliche Realisierung gewährleistet wird, haben die beteiligten Wohnungsbau- und Projektentwicklungsgesellschaften die Planungsgemeinschaft „Das-Neue-Gartenfeld“ GmbH & Co. KG gegründet, die als Bauherrenverbund zusammenwirkt.

Lebenswertes Wohnumfeld schaffen

Laut dem Berliner Senat gehört die zwischen dem ehemaligen Flughafen Tegel und Charlottenburg gelegene Insel Gartenfeld zu den wenigen innenstadtnahen, großen zusammenhängenden Wohnungsbaupotenzialen Berlins. Ihre Gesamtfläche beträgt insgesamt 59 ha; im nördlichen Teil soll der Wohnkomplex mit einer Gesamtwohnfläche von 373.000 m2 entstehen, mit Platz für Kitas und Arztpraxen. Innerhalb der Wohnbebauung sind bis zu 600 Gewerbeeinheiten geplant, auf dem südlichen Teil der Insel wird ein Ausbau der bestehenden gewerblichen Nutzung angestrebt. Damit sich kein rein auf das Wohnen beschränktes Viertel bildet, soll neben der Gewerbeansiedlung Raum für soziale, kulturelle wie gastronomische Angebote entstehen. Neben der naturnahen Umgebung um die vom alten sowie neuen Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal umflossene Insel sind innerhalb des Bebauungsgebiets etwa 22.000 m2 Grünflächen inklusive Spiel- und Sportplätzen vorgesehen. In das Wohngebiet soll ein Bildungscampus mit einem Schulkomplex für insgesamt 1.300 Schüler integriert werden. Damit entstünde eine der größten Schulen Berlins.

Das Gebäude auf dem Baufeld 24 soll bis Ende 2025 mit bis zu 18 Geschossen übergeben werden.

Attraktiver Gebäudebestand bildet Zentrum

Herzstück des neuen Quartiers wird die historische „Belgienhalle“, die als Kultur- und Freizeitstätte, Marktplatz und Begegnungsort Angebote für den täglichen und nicht alltäglichen Bedarf bieten soll. Das heutige Industriedenkmal wurde im Zuge des Ersten Weltkriegs in den besetzten französischen Gebieten requiriert und dann in Berlin als Teil des Siemens-Kabelwerks wiedererrichtet und ausgebaut. Die mehrschiffige, mit Falzziegel auf eisernen Dachplatten gedeckte Hallenbasilika wird von einer mit Ziegeln und großflächigen Glasfenstern gefüllten Eisenskelettkonstruktion getragen. Glaseinsätze in First und Drempel des großen Mittelschiffs sorgen für eine umfassende natürliche Beleuchtung. Das Gebäude mit dem 34 m hohen ehemaligen Druckwasser-Akkumulatorturm ist baulich gut in Schuss und drängt sich mit dem großen Vorplatz und ihrer Mittelage auf der Insel als Zentrum des neuen Stadtteils auf. Schon heute wird die Belgienhalle unter anderem als Eventlocation etwa für Ausstellungen und Theaterinszenierungen genutzt.

Vor Baubeginn: Luftaufnahme der Insel Gartenfeld aus östlicher Richtung; im Vordergrund die Belgienhalle.

Energiekonzept und nachhaltige Versorgung

Für eine zukunftsfähige Versorgung des neuen Gartenfeld-Viertels hat die Bauherrengemeinschaft mit zwei etablierten Energieversorgungsunternehmen einen Vertrag geschlossen, der ein eigenständiges „Quartierswerk Gartenfeld“ vorsieht. Das soll für eine dezentrale und klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung per Kraft-Wärme-Kopplung in Kombination mit Wärmepumpen und einer Power-to-Heat-Anlage leisten. Das Energiekonzept ist grundsätzlich offen für alle Energieträger, deren Gesamtbilanz CO2-arm ist. Der Einsatz von Wasserstoff wird bereits vorbereitet. Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern sollen im Jahresmittel den Mieterstrom sowie den Bedarf des Quartierswerks decken. Mit der jetzigen Technologie würden sich zukünftig bei voller Auslastung laut Berechnungen jährlich 1.100 t CO2 einsparen lassen.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Im Sinne der Schwammstadt-Idee wird das Regenwasser auf Retentionsflächen auf den Dächern aufgefangen und in Rückhaltebecken gesammelt. Neben der länger anhaltenden Verdunstung mit kühlenden Effekten sollen die Niederschläge als Brauchwasser für die Grünflächenbewässerung aufbereitet werden. Allerdings liegt das gesamte Areal der Garteninsel in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das bedeutet, das gespeicherte Niederschlagswasser darf später nicht unmittelbar in die Trinkwassererzeugung gelangen. Planende wie Ausführende stellt das vor Herausforderungen, die zuerst aufwendige Lösungen wie auch in der späteren Nutzung stetige Beachtung erfordern.

Verheißungsvolle Zukunft: Schlittschuhlaufen auf den Rückhaltebecken mitten im Gartenfeld-Viertel (Animation)

Mobilitätskonzept: schnelles Netz, autofrei

Das „Quartierswerk Gartenfeld“ übernimmt nicht nur die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, sondern wird im Einklang mit der Smart City-Idee auch für die Vernetzung und Mobilität eine tragende Rolle spielen. Die Planungen sehen vor, dass ab 2025 bis zu 10 km Glasfaser verbaut werden. Im Falle der neu errichteten Gebäude ist es möglich, die Glasfaser-Leitungen direkt bis in die Wohnungen und Geschäftsräume zu verlegen und den Hochgeschwindigkeitsnetzzugang ohne Barrieren bis zum Endkunden zu bringen.

Private Pkw sollen dagegen nicht vor den Wohnungen und Geschäften verkehren. Die Garteninsel soll weitestgehend autofrei bleiben. Ein sogenannter Mobility Hub sorgt dafür, dass die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Wege nicht ausschließlich zu Fuß oder per (E-)Bike zurücklegen müssen. Mittelpunkt des Hub-Konzepts ist ein Parkhaus am östlichen Zugang zur Insel mit bis zu 1.070 Stellplätzen. Das Konzept verspricht zudem E-Lade-Lösungen, ein Parkplatz-Management und Sharing-Angebote auch für E-Roller. Weitere Micro Hubs, verteilt über das neue Quartier, werden Lastenräder und weitere Kleinstfahrzeuge zum unkomplizierten Verleih bereithalten. Eine Gartenfeld-App soll diese und viele weitere Angebote der geplanten Infrastrukturfür die Einwohnerschaft zugänglich machen und die Steuerung der Kapazitäten erlauben.

Verkehrsanbindung mit Lücken

Aufgrund der Insellage ist die Anbindung des Quartiers ein neuralgischer Punkt. Derzeit ist die unmittelbare Umgebung ausschließlich mit zwei Buslinien erreichbar. Die nächstgelegene Haltstelle der U-Bahn-Linie ist je nach Lage auf der Insel ein bis zwei Kilometer entfernt. Um eine bedarfsgerechte Anbindung zu schaffen, gibt es bereits konkrete Planungen für eine Tramlinie. Für 2029 ist auch die Reaktivierung der 1980 stillgelegten S-Bahn-Strecke Siemensbahn geplant, welche auch eine Verbindung zur südöstlich gelegenen, ebenfalls im Umbau befindlichen Siemensstadt schafft. Langfristig angelegte Ideen erwägen sogar die Weiterführung beider Trassen via Untertunnelung auf die Westseite der Insel.

Fernsehbericht zur Siemens-Bahn aus dem Jahr 2013

Dort fehlt derzeit noch ein für die Verkehrsinfrastruktur wie auch die Versorgungsmedien unabdingbares Puzzlestück. Nämlich eine Brücke über den Alten Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal nach Haselhorst (Ortsteil Berlin-Spandau).

Ehrgeizige Zielsetzung bis 2026

Die offizielle Grundsteinlegung des Gartenfeld-Projekts erfolgte am 17. April 2024 für die bis dato beauftragten Baufelder 24, 26.1, 36, 38 und 40. Seitdem errichtet die Berliner Niederlassung des mittelständischen Bauunternehmens MBN als Generalunternehmer dort 751 Wohnungen sowie 41 Gewerbeeinheiten und eine Kita schlüsselfertig für das Joint Venture OIB/Gewobag Projekt Gartenfeld Entwicklungs GmbH & Co. KG. Auf dem angrenzenden Baufeld 33 entsteht ein Gebäudekomplex bestehend aus vier Häusern mit insgesamt 175 Wohnungen durch die Schrobsdorff Bau AG. Damit wird auf der Südflanke des kommenden Viertel sein zentraler Riegel hergestellt, der die Wohnbereiche von dem weiter südlich bereits bestehenden Gewerbepark räumlich abgrenzt. Auf ihrer anderen Seite bildet die Gebäudelinie eine Tangente der späteren Flaniermeile, die von der Belgienhalle sowie dem späteren Marktplatz davor und weiteren Baufeldern eingerahmt wird. Die anliegenden Erdgeschosse sind für die Gewerbeansiedlung attraktiv und entsprechend projektiert. Die darüber befindlichen Wohnungen besitzen einen Zuschnitt von einem Zimmer bis fünf Zimmern, wenigstens zwei Drittel sollen barrierefrei zugänglich sein. Alle im ersten Bauabschnitt errichteten Gebäude erfüllen mit Retentionsdächern, PV-Anlagen und Wärmeversorgung durch das Quartierswerk den EH-55-EE-Standard und sind überwiegend für den sozialen Wohnungsbau bestimmt.

Aufwendige Gründung, effizienter Hochbau

Um die energetischen Vorgaben und die Baukosten wirtschaftlich unter einen Hut zu bekommen, werden die Bauten im Lean-Construction-Verfahren hochgezogen. Auch die Bauweise ist auf Effizienz getrimmt. Gebaut wird fast ausschließlich mit vorgefertigten Hohlwänden und Ortbeton, die Geschosslagen sind auf Elementdecken erstellt. Auch Balkone und Treppenläufe kommen als Fertigteile zur Endmontage auf die Baustelle. Für die Arbeitssicherheit ein Vorteil, denn die Arbeitszeit im Absturzbereich reduziert sich so auf die Endmontagetätigkeiten. Durch die hohe Baugeschwindigkeit und die sich verändernden Bauzustände sind die Verantwortlichen bei MBN stetig angehalten, die Schutzmaßnahmen mitzudenken. Die winterlichen Bedingungen sind eine zusätzliche Herausforderung. Ausreichende Beleuchtung und die Sicherung der Verkehrswege, besonders auf den andauernd erweiterten Gerüsten, gehören mittlerweile zu den täglichen Routinen.

Um das Hochhaus auf Baufeld 24 später tragen zu können, braucht es eine 120 cm dicke Bodenplatte.

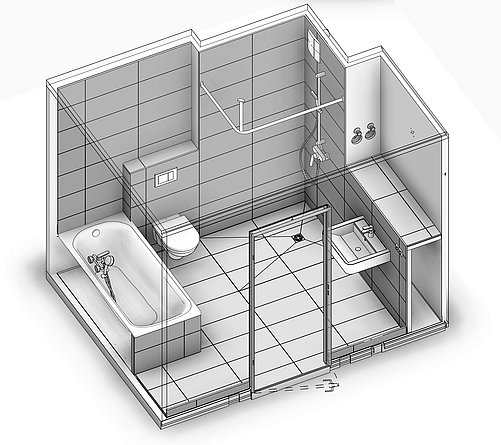

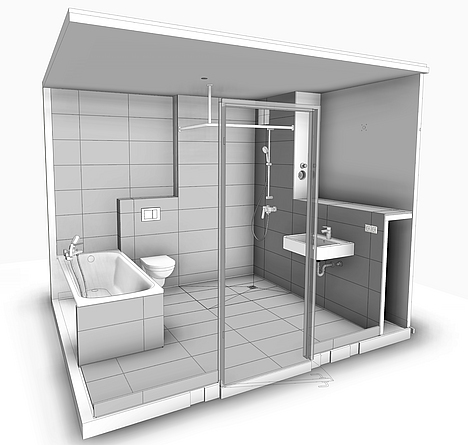

Für den Einbau der Bäder ist die exakt abgestimmte Lean-Taktung besonders wichtig. Denn sie werden als Fertignasszellen mit allen Sanitäreinbauten, inklusive Armaturen und Fliesenspiegel, angeliefert und Geschoss für Geschoss eingebaut. „Dieses Vorgehen erfordert exakte Planung und eine gut abgestimmte Lieferkette, erlaubt es uns aber, eine solche Anzahl an Wohnungen in vergleichsweiser kurzer Frist übergabereif fertigzustellen“, erklärt MBN-Projektleiter Martin Heer. Bereits Ende 2025 ist geplant, das Baufeld 40 an die Gewobag zu übergeben. Die Baufelder 24 und 26, darunter ein Hochhaus mit 18 Geschossen, sollen Mitte 2026 folgen.

Auch im Baufeld 30 und 31 beginnen die Gründungsarbeiten. Während vor der Belgienhalle der Mobility Hub mit dem Parkhaus als Funktionsbau hochgezogen werden soll, entsteht auf Feld 31 ein Gebäudekomplex, bestehend aus einem Wohnhaus sowie einem Hotel mit 16 Etagen, das im Laufe des Jahres 2027 die ersten Gäste beherbergen wird.

Wie bei den anderen Baufeldern auch gestaltet sich die Gründung recht aufwendig. Das liegt zum einen an der bereits angesprochenen Lage in einem Trinkwasserschutzgebiet (Schutzzone IIIA–B) und den damit verbundenen Auflagen für Bodenarbeiten sowie dem verwendeten Verdichtungsmaterial. Zum anderen erfordern sowohl die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit als auch noch aus Siemens-Zeiten stammende Infrastruktur Einzelfalllösungen. Auf den Baufeldern 36 und 38 war es wegen Torfeinlagerungen notwendig, den Baugrund mit Pfählen auf darunterliegenden Erdschichten zu stabilisieren. „Auch an anderen Stellen lagen alte, aber noch genutzte Versorgungsleitungen und Bestandsgebäude im Weg, da haben wir uns richtig was einfallen lassen“, sagt MBN-Projektleiter Sebastian Schrott. Mit speziellen Konstruktionen an den Bodenplatten wurde eine ausreichende Tragfähigkeit hergestellt.

Projektdaten

Projektumfang Das Neue Gartenfeld:

Bau eines Stadtquartiers mit ca. 3.700 Wohnungen und 600 Gewerbeeinheiten auf der Insel Gartenfeld in Berlin-Spandau

Bauzeit (Planung):

2024 - 2035 (für das Teilprojekt OIB/Gewobag 2024 - 2028)

Bauherrin für das Teilprojekt OIB/Gewobag:

OIB/Gewobag Projekt Gartenfeld Entwicklungs GmbH & Co. KG

Projektentwicklung:

UTB Projektmanagement GmbH

Bauausführung für Teilprojekt OIB/Gewobag:

MBN GmbH (Generalunternehmer); Schrobsdorf Bau AG (Generalunternehmer)

Koordination nach Baustellverordnung:

Ingenieurbüro Richter (Potsdam)

Autor

Ausgabe

BauPortal 1|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Dach- und Zimmererarbeiten

Wohnungsbau mit Zukunft - Kompakter Holzhybridbau in München-Schwabing

NEST4, ein kompakter Holzhybridbau, überzeugt durch ein schnelles, flexibles und sicheres Aufbausystem sowie durch eine hohe Energieeffizienz.

Bauwerksbau

Bau des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in Berlin-Buckow mit „Zero-Waste-Strategie“: Schul-Neubau mit RC-Beton

Es entsteht als einer der drei Modell-Schul-Neubauten mit energieoptimiertem Bauen und möglichst wenig Bauabfällen.

Bauwerksbau

Nachhaltiger Neubau ohne Heizung und Klimaanlage

Bei einem modernen Bürohaus in München-Gräfelfing trägt zweischaliges Ziegelmauerwerk ganzjährig zu Raumtemperatur von 22 bis 26 Grad Celsius bei: Wärmedämmung und -speicherung spielen eine zentrale Rolle.