Gesundheitsschutz, Bauorganisation

Der „Vision Zero“ ein Stück näher durch die richtige Anwendung der Baustellenverordnung

Mit der richtigen Anwendung der aus der europäischen Richtlinie 92/57/EWG resultierenden Baustellenverordnung (BaustellV)1 ließen sich sehr viele Arbeitsunfälle auf Baustellen vermeiden, gleichzeitig auch die gesetzlichen Forderungen erfüllen – und man könnte sich der Präventionsstrategie „Vision Zero“ nähern! Andersherum gesagt: Vieles ist bereits möglich, um rechtlichen und moralischen Pflichten zum Schutz von Menschen und deren Gesundheit viel besser nachkommen zu können. Die Koordination nach BaustellV bietet riesige Chancen für den Arbeitsschutz und macht Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft sicherer, gesünder, attraktiver – sofern man es zulässt. Dieser Artikel wird im ersten Teil die Grundlagen darstellen und im zweiten Teil konkrete Beispiele für die Umsetzung aufzeigen.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Seit über 30 Jahren ist die europäischen Richtlinie 92/57/EWG (kurz Baustellenrichtlinie) über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz existent. Der wesentliche Auslöser einer europäischen Regelung auf Baustellen, unabhängig von den Verantwortlichkeiten der Arbeitgeber, waren Studien, die belegen, dass über 50 % der Arbeitsunfälle aus mangelnder Planung und Organisation entstehen. Dies wurde auch in die Präambel der europäischen Baustellenrichtlinie aufgenommen.

»In mehr als der Hälfte der Arbeitsunfälle auf Baustellen in der Gemeinschaft haben nicht geeignete bauliche und/oder organisatorische Entscheidungen oder eine schlechte Planung der Arbeiten bei der Vorbereitung des Bauprojekts eine Rolle gespielt.«

Präzisiert werden die Unfallzahlen wie folgt: 35 % der Arbeitsunfälle entstehen aus mangelnder Planung, 28 % aus organisatorischen Fehlern (u. a. kommt es auch durch eine fehlende oder mangelnde Koordinierung bei parallelen Arbeiten zu gegenseitigen Gefährdungen) sowie 37 % durch Fehler der an einer Baumaßnahme beteiligten Personen.2

Die Umsetzung der europäischen Baustellenrichtlinie 92/57/EWG in deutsches Recht über die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)“ erfolgte erst zum 1. Juli 1998, da zunächst erhebliche Uneinigkeit gegenüber der Richtlinie bestand.

Vision Zero ist ein transformativer Ansatz zur Prävention, der die drei Dimensionen Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden auf allen Ebenen der Arbeit integriert. Er basiert auf der Annahme, dass alle Unfälle, Schäden und arbeitsbedingten Erkrankungen vermeidbar sind. Das Konzept von Vision Zero ist flexibel und kann an die spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten in jedem gegebenen Kontext angepasst werden.

Verantwortlichkeit für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz laut Baustellenverordnung

Laut europäischer Baustellenrichtlinie 92/57/EWG bzw. deutscher Baustellenverordnung ist der Bauherr in der Regel der Normadressat der – auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden – Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. In der Bundesrepublik Deutschland wurden die Bauherren über § 13 (1), Nr. 5 des Arbeitsschutzgesetzes ausdrücklich in die Pflichten der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes einbezogen. Die Bauherren nehmen somit nicht nur eine passive Rolle wahr, sondern haben von Beginn der Projektierung bis zur Fertigstellung und Nutzung eine proaktive Verantwortung.

Pflichtendelegation – Verantwortung Dritter

Der Verordnungsgeber hat vorgesehen, dass der Bauherr, sofern er die Aufgaben nicht selber wahrnimmt, „verantwortliche Dritte“ mit der Wahrnehmung seiner Aufgaben aus der Baustellenverordnung (Berücksichtigung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) in der Planungs- und Ausführungsphase beauftragen kann. Dieser Beauftragte des Bauherrn ist eine fachkundige Person, die in die Planung und den Entwurf von Bauvorhaben involviert ist. Demzufolge kann es zunächst nicht eine Person des ausführenden Unternehmens sein. Es sei denn, das ausführende Unternehmen ist in die Planung eingebunden. Des Weiteren ist es nicht zulässig,3 die nachträgliche pauschale Übertragung aller Pflichten des Bauherrn durchzuführen.

Grundsätzlich gilt, der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter Koordinatoren nicht von seiner Verantwortung entbunden. Wird ein „verantwortlicher Dritter“ bestellt, besteht aufgrund der Organisationsverantwortung hinsichtlich Auswahl und Kontrolle dieser (dritten) Personen ebenso Verantwortlichkeit.

Hinweis: Dort, wo nur ein Unternehmen ohne Nachunternehmer tätig werden soll, muss der Bauherr bzw. sein „verantwortlicher Dritter“ diesem mitteilen, welche besonders gefährlichen Arbeiten im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan stehen würden. Dies hängt davon ab, ob es diese Information gibt und ein Koordinator nach BaustellV schon eingeschaltet wurde. In jedem Fall haben die ausführenden Unternehmen das Recht, zu wissen, welche gefährlichen Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Wie kommen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die Planung – Berücksichtigung bei der Angebotserstellung

Damit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in die Planung von Baumaßnahmen einfließen, müssen in der Ausschreibung bereits Informationen zu finden sein, die es Bauunternehmen ermöglichen, das Bauwerk zu durchdenken und bei der Kalkulation von Angeboten den situativen Kontext (Witterung, Baugrund, Nachbarbebauung, Nachbarbaustellen, Verkehrsflächen, Bauablauf) auch unter dem Blickwinkel „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ monetär zu bewerten. Je genauer die Informationen sind, desto umfassender und hochwertiger wird die Planung aller Maßnahmen sein. Da die Informationen für die Planung vom Bauherrn kommen, hat die Qualität seiner Daten für die Planung unmittelbar Auswirkungen auf die Vertragsparteien sowie Dritte – aber keine (weder Nutzen noch Kosten) auf ihn. Volkswirtschaftlich gesehen entstehen externe Effekte.

Externe Effekte

Von externen Effekten wird gesprochen, „wenn die Aktivitäten eines Wirtschaftssubjektes die Produktions- oder Konsumfunktion eines anderen Wirtschaftsobjektes bzw. von Dritten beeinflussen, ohne dass hierfür der Verursacher einen Preis zahlt (Kosten) oder diesem ein Entgelt zurückfließt (Nutzen)“.4

Externe Effekte bei der Planung von Baumaßnahmen

Wenn z. B. die Aktivität „Planung einer Baumaßnahme“ substanziell und vorausschauend durch den Bauherrn erfolgt, führt das zu effizienten und meist unfallfreien Bauabläufen – es entstehen positive externe Effekte bei allen Beteiligten. Wenn die Planung unzureichend war und es zu Unfällen kommt, tragen Bauunternehmen, Unfallversicherungsträger, aber auch Angehörige von Unfallverletzten entsprechend Nachteile – also negative externe Effekte, die sich z. B. in Form von Unfallkosten (zumindest Lohnfortzahlung) für die betroffenen Unternehmen und für die Unfallversicherungsträger widerspiegeln, die diese Kosten über die Umlage auf weitere (unbeteiligte) Unternehmen gesetzeskonform umlegen – währenddessen der Bauherr nicht an etwaigen Unfallkosten beteiligt wird. Um Kostenverlagerungen bzw. negative externe Effekte zu vermeiden, sollte der Bauherr als deren Verursacher in die Betrachtung miteinbezogen werden.

Das Verursacherprinzip

Dem Verursacherprinzip folgend wird für die Planung die These aufgestellt, der folgender Gedanke zugrunde liegt: Werden in der Planungsphase den Aspekten zum Arbeitsschutz mehr Kapazitäten eingeräumt, wirkt sich dies positiv auf die nachgelagerten Prozesse aus. Dazu zählen:

- vergleichbare Angebote, die weniger anfällig für Vertragsstreitigkeiten sind,

- gezieltere Koordination von Arbeitsschutzmaßnahmen,

- geringeres Risiko von Bauablaufstörungen,

- niedrigere Bau- und Lebenszykluskosten und

- weniger Arbeitsunfälle, damit geringere Kosten (und somit Entlastung) für Unfallversicherungsträger und Gemeinschaft, die diese Kosten schultert.

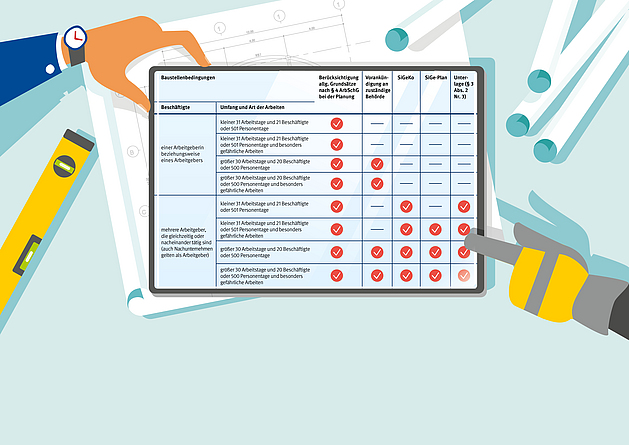

Überwachung und Durchsetzung der BaustellV

Bei größeren Bauvorhaben ist eine Vorankündigung (siehe § 2 (2) der Baustellenverordnung) vor Beginn der Arbeiten bei den für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden durch den Bauherrn oder einen von ihm beauftragten Dritten erforderlich. Für eine stichprobenartige Kontrolle bei größeren Bauvorhaben, ob das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Planungsphase behandelt worden ist, sind folgende Fragen zu Vorankündigungen relevant:

- Werden unter Punkt 5 in der Vorankündigung bestellte Koordinatoren in der Planungsphase und in der Ausführungsphase benannt – gibt es dazu einen Nachweis?6

- Gibt es neben dem Architekten- oder Ingenieurvertrag einen z. B. separaten Ingenieurvertrag für die Leistungen als Koordinator nach BaustellV in der Planungs- und in der Ausführungsphase – mit Nachweis?

- Wann sind die Verträge in welchem zeitlichen Ablauf geschlossen worden? Hier könnte sich ein strapazierfähiger Nachweis einer sicherheitstechnischen Begleitung in der Planungsphase verbergen! Wenn die Beauftragung erst eine Woche vor Baubeginn erfolgt ist, kann in dieser Zeit keine qualifizierte Planung mehr erfolgt sein.

- Sind dem Koordinator aus der Ausführungsphase die Unterlagen aus der Planungsphase übergeben worden?

- Ist eine Unterlage nach § 3 BaustellV vorhanden?

Unterlage für spätere Arbeiten

Mit der Unterlage schafft der Bauherr/Koordinator eine Voraussetzung für die sicherheits- und gesundheitsgerechte Gestaltung der späteren Arbeiten und damit auch für eine langfristig wirtschaftliche Nutzung und Instandhaltung der baulichen Anlage. Mit ihr sollen insbesondere Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten für die späteren Arbeiten an der baulichen Anlage reduziert und Improvisationen und Informationsdefizite bei späteren Arbeiten an der baulichen Anlage und dadurch bedingte Störungen, Sachschäden und Unfälle vermieden werden.5

Die Prüfung von Vorankündigungen sowie auch die Sanktionierung solcher, die formal unzureichend sind, ist Aufgabe der zuständigen Behörden der Länder – sie sind somit allein für die Erfüllung des Überwachungsauftrags zuständig, was angesichts der personellen Situation in vielen Behörden eine große Herausforderung ist.

Planung der Ausführung

Bei der Umsetzung einer Idee für ein Bauvorhaben werden primär Kosten, Termine, Technik und der spätere laufende Betrieb betrachtet. In vielen Fällen fehlt aber die hiermit einhergehende ganzheitliche Betrachtung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Planung, Ausführung und im Betrieb.7 Dabei geht es nicht um den betrieblichen Arbeitsschutz der ausführenden Unternehmen an sich, sondern um vorhersehbare Gefährdungen durch den situativen Kontext in der Ausführung, also um die spezifischen Umstände auf dem Gelände, um gegenseitige Gefährdungen während der Ausführung sowie um Gefährdungen beim Unterhalt des Bauwerkes.

Regelungen für die Planung der Ausführung laut BaustellV § 2

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

Spezifische Umstände auf dem Gelände

Folgende Themen sind für die Beschreibung der Umstände auf dem Gelände, die in einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan einzubeziehen sind, relevant:

- Bodenart (z. B. geologische Gegebenheiten)

- Kontamination (z. B. alter Industriestandort, Asbest)

- Kampfmittel (z. B. Fliegerbomben, Truppenströme)

- Leitungen (z. B. vorhandene und aktuell in Betrieb befindliche)

- Alte Bebauung (z. B. Asbest, ggf. unterirdische Reste)

- Auffüllung (z. B. Kriegsschutt, Müll)

- Grundwasser (z. B. Höhenlage, Strömung)

- Verkehr (z. B. ÖPNV, Rettungswege)

Diese exemplarisch aufgeführten Punkte müssen in der Planungsphase Berücksichtigung finden. Der Bauherr kann die aufgeführten Fragen entweder selbst beantworten oder muss entsprechende fachliche Experten einbinden. Natürlich können diese Fragestellungen vertraglich auch mit den ausführenden Firmen vereinbart werden. Wichtig ist nur: Es muss geregelt sein!

Für die Planung der Bauausführung müssen die spezifischen Umstände auf dem Gelände bekannt sein.

Definition „Planung der Ausführung“

Die „Planung der Ausführung“ eines Bauvorhabens ist nicht zu verwechseln mit der Ausführungsplanung. Die RAB 10 beschreibt unter „Begriffsbestimmung“: „Die Phase der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt somit spätestens dann, wenn der Entwurf der Ausführung hinreichend konkret erarbeitet und dargestellt ist, und endet in der überwiegenden Zahl der Fälle mit der jeweiligen Vergabe.“

Sicherheitstechnische Belange, die eine gegenseitige Gefährdung bedeuten können, sollten dementsprechend integraler Bestandteil bauvertraglicher Regelungen wie auch der Ausschreibungen sein.

Grundsätzlich werden über den § 2 (1) der BaustellV (siehe Kasten) in Verbindung mit § 4 Arbeitsschutzgesetz die Verordnungen sowie die entsprechenden Regeln als Stand der Technik impliziert, z. B. die DGUV Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften) und DGUV Regeln, die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) oder die Gefahrstoffverordnung (GefstoffV) und Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS).

Ausblick

Ziel der Präventionsarbeit ist „Vision Zero“, eine Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen. Die gute Planung eines Bauvorhabens in Kombination mit einer Bearbeitung der Fragestellung hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz – seitens des Bauherrn als initiierenden Protagonisten – könnte hier zu einer maßgeblichen Reduzierung des Unfallgeschehens und zu einer Annäherung an die „Vision Zero“ beitragen.

Und in der Praxis? Beispiele für die Planung von Baugruben

Wie eine Planung aussieht, die Sicherheit und Gesundheitsschutz ganzheitlich betrachtet, wurde für geböschte und verbaute Baugruben sowie Baugruben im Kanalbau und im Kabelleitungsbau ausgearbeitet. Diese ausführlichen Beispiele finden Sie in der kommenden Ausgabe.

Für Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an das Autorenteam:

Patricia-Josephine Pieper

patricia-josephine.pieper@bgbau.de

Volker Sinnhuber

volker.sinnhuber@bgbau.de

Literaturhinweise

- 1

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) 1998

- 2

- Kollmer, Ketterling, Kollmer: Baustellenverordnung Kommentar, 3. Auflage, S. 16

- 3

- Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) 10, „Begriffsbestimmung“ Punkt 22, Beauftragung eines Dritten

- 4

- Baum, H., Esser K., Höhnscheid, K.-F.: Volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen des Verkehrs – Forschungsarbeiten aus dem Straßen- und Verkehrswesen. Kirschbaum Verlag, Bonn, 1998

- 5

- RAB 32: Unterlage für spätere Arbeiten (Konkretisierung zu § 3 BaustellV)

- 6

- RAB 30: Geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV)

- 7

- § 2 (1) der BaustellV in Verbindung mit § 4 des Arbeitsschutzgesetzes

Autoren

Ausgabe

BauPortal 1|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitsschutz, Bauorganisation

Änderung der Baustellenverordnung

Gewünschte Anpassungen an europäische Richtlinien wurden in der Novellierung umgesetzt.

Internationale Konferenz zu Vision Zero in Sambia

„7 Goldene Regeln“ für Sicherheit und Gesundheit.

Auf dem Weg zu Vision Zero - DGUV-Kooperation mit Indien

DGUV Kooperation mit Indien und die Rolle des Indo-German Focal Point