Wasserbau, Erdbau

Ausbau der „Berliner Nordtrasse“

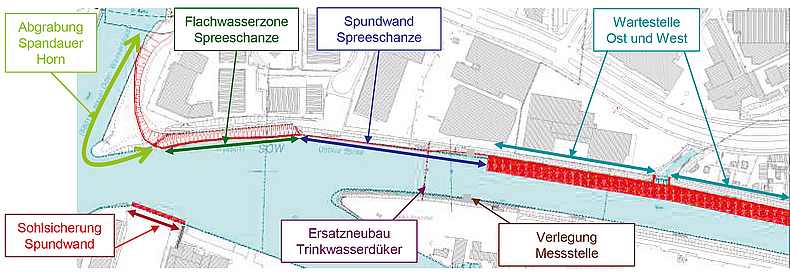

Mit dem Ausbau der etwa 10 km langen Fahrrinne der „Berliner Nordtrasse“ vom Pichelsdorfer Gmünd bis zur Schleuse Charlottenburg wird bis 2030 die Zufahrt auch für größere Güterschiffe in den Westhafen möglich. Zudem können dann bis zu 110 m lange Wasserfahrzeuge aus der Spree ohne Umweg in die Schleuse Spandau fahren. Mit diesem Gesamtprojekt schließt sich die letzte Lücke des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit (VDE) Nr. 17 in der Hauptstadt.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Zu einer der schönsten Flusslandschaften Berlins gehört das „Spandauer Horn“ nahe der Spandauer Altstadt, wo die Spree in die Havel mündet. Diese spitzwinklige Landzunge war bis dato ein wunderschöner Fleck für Spaziergänger oder Radfahrer. Allerdings kommen hier Binnenschiffe mit über 57 m Länge nicht um die Kurve. Sie müssen erst viele Kilometer bis zum Pichelsdorfer Gmünd weiterfahren, um in Richtung Westhafen wenden zu können. Das entspricht einer halben Tagesleistung, die verloren geht. Zudem wird die Havel zweimal frequentiert, was die Umwelt unnötig belastet – und nicht nur die. Denn bislang gelangen Gütertransporte vorwiegend per Lkw in den Westhafen. Angesichts der maroden Berliner Brücken und Straßen bedeutet das eine zunehmende Überlastung.

Eckdaten des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 17

Dieses Nadelöhr zu beseitigen, steht im Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 der „Ausbau Berliner Nordtrasse“ schon seit Jahrzehnten auf dem Plan. Denn der Westhafen soll auch für 185 m lange, 11,40 m breite Schubverbände bei einem Tiefgang von 2,80 m erreichbar sein. Die Schleuse Charlottenburg sowie der Westhafenkanal sind schon vor längerer Zeit fertiggestellt. Momentan ist die Arbeitsgemeinschaft Züblin Spezialtiefbau GmbH, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Otto Mette Wasserbau GmbH & Co. KG und Porr Spezialtiefbau GmbH in Regie des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA) Berlin zugange, um im Los 1 die ersten 1,5 km der insgesamt 10 km langen Fahrrinne der „Berliner Nordtrasse“ entsprechend anzupassen und dabei das „Spandauer Horn“ auszubauen bzw. – im wahrsten Sinne des Wortes – abzurunden.

Neuer Spreeradweg und Austausch der Leitungen des Trinkwasserdükers

Und nicht nur die Schifffahrt profitiert von der Baumaßnahme. Denn die Planung erfolgte so, dass auch ein Spreeradweg zwischen der neuen Uferbefestigung und den anliegenden Grundstücken angelegt werden kann. Außerdem werden alte Leitungen eines Trinkwasserdükers unter der Spree ausgetauscht.

Sicherer Ausbau trotz Hindernisse

Über die Jahre hinweg wurden die Pläne für dieses Gesamtvorhaben immer wieder modifiziert und verzögerten die bauliche Umsetzung. 2022 konnte der Bauauftrag für das erste Los erteilt werden. „Seitdem kommen wir im Bereich gut voran“, versichert der stellvertretende WNA-Projektleiter Stefan Klähn. „Mitte 2025 werden wir mit dem ersten von vier geplanten Bauabschnitten fertig sein.“

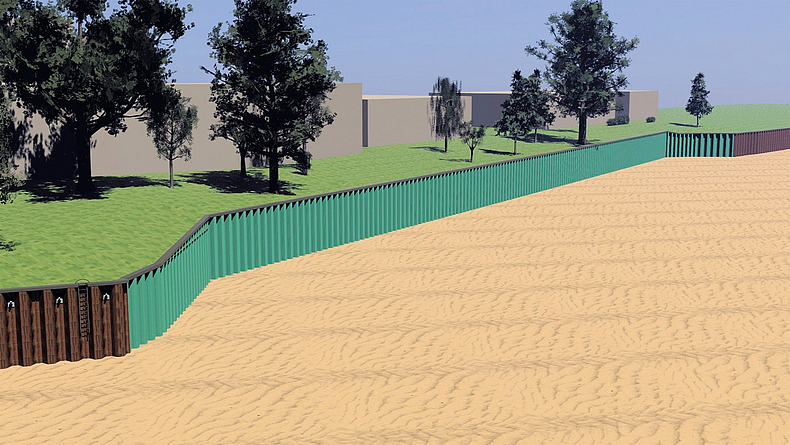

2.500 Tonnen Stahlspundwand eingebracht

Um mal die Dimension zu verdeutlichen: Für die Ufergestaltung und -sicherung wurden dabei allein 16.700 m² Stahlspundwand – das entspricht etwa 2.500 t – eingebracht und rund 12.200 m³ Boden abgetragen sowie 33.000 m³ Baggergut aus Spree und Havel entnommen. Allein 438 Litzenanker mit drei bis fünf Litzen bis zu 32 m sind hier gesetzt.

Insgesamt 16.700 m² Stahlspundwand wurden für die Fahrrinnenanpassung verbaut.

Unerwartetes Kranfundament und extreme Geröllschichten

Dabei gab es zahlreiche Hindernisse zu bewältigen, wie Stefan Klähn weiter berichtet. Ein altes Kranfundament z. B. war in keiner der historischen Pläne verzeichnet und musste erst abgetragen werden. Ebenso die stellenweise extremen Geröllschichten, die den zügigen Einbau der Spundbohlen hemmten. Weitere Herausforderungen waren alte stahlummantelte Betonpfähle, eine Stahlbetonwand sowie eine bestehende Spundwand, die abgetragen werden mussten und den Bau verzögerten.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen

Vor einigen Herausforderungen sah und sieht sich auch Ines Thurley aus dem gleichnamigen Caputher Planungsbüro als Si- GeKo (Koordinator nach BaustellV) gestellt. „So eine weitgestreckte Wasserbaustelle birgt etliche Gefahren in sich und erfordert hohe Sicherheitsstandards für die entsprechenden Gewerke.“ So war vorab u. a. am „Spandauer Horn“, wo sich das Baufeld über 850 m hinzieht, die Gefährdung nach § 5 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes zu beurteilen und Gefahrenbereiche örtlich voneinander zu trennen. Da alle Arbeitsbereiche nur schwer vom Landweg aus zu erreichen sind, gelten vom Wasser aus festgelegte Rettungswege und Übergabeplätze sowie deren Beschilderung zur nächstliegenden Hauptstraße. Darin sind alle Bauteams sowie Nachunternehmer unterwiesen.

Nassbaggerarbeiten erfolgen immer mit Kampfmittelsichtung eines baubegleitenden Kampfmitteltechnikers, der einen Befähigungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes sowie ein Ersthelferzeugnis nachweisen kann. Für eventuell gefundene Munition existiert ein gesichertes Tageslager. Auch bei Tauchereinsätzen wurde streng auf das Einhalten der DGUV Vorschrift 40 „Taucherarbeiten“ geachtet, berichtet die SiGeKo, und jede Tauchstelle durch örtliche Trennung und Beflaggung gesichert. Da die Bauarbeiten bei laufendem Schifffahrtsbetrieb stattfinden, gilt eine strikte Einhaltung der abgestimmten Liegeordnung der Arbeitsschiffe und Pontons. Schwimmende Geräte sind markiert bzw. beleuchtet.

Allerdings besteht auch bei dieser Baustelle noch Verbesserungsbedarf, wie Ines Thurley berichtet. So sollten z. B. alle, die sich unter über sie hinwegführenden Lasten bewegen, konsequent einen Helm tragen. Des Weiteren wies anfangs auch die Ausstattung der Rettungsboote noch Mängel auf.

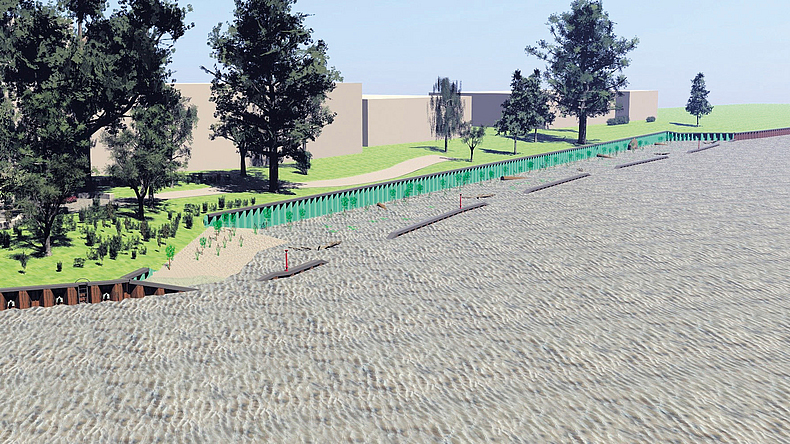

Flachwasserzone als Pilotprojekt

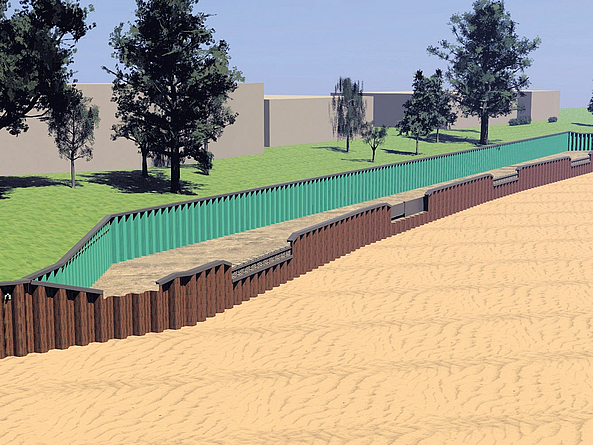

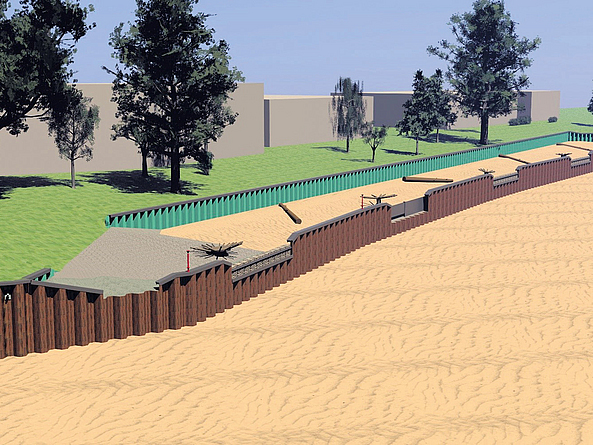

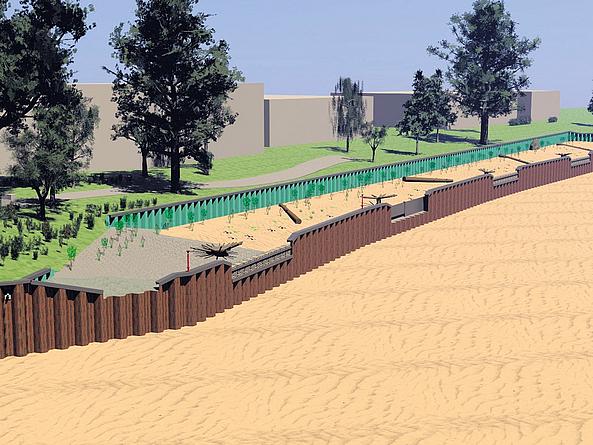

Trotz angepasster Fahrrinnen verbleiben engere Flussabschnitte, an denen größere Schubverbände nicht aneinander vorbeifahren können. Deshalb entsteht nahe des „Spandauer Juliusturms“ eine neue Wartestelle für große Wasserfahrzeuge. An der bisherigen, nautisch nicht mehr nutzbaren Liegestelle „Spreeschanze“ entsteht eine ökologische Flachwasserzone. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein 10 bis 15 m breiter Flachwasserbereich zwischen der vorhandenen Uferwand aus Stahlspundbohlen und einer vorgelagerten Wellenschutzspundwand mit veränderbaren Durchströmungsöffnungen.

Erstellung der ökologischen Flachwasserzone

In seiner Ausführung hebt sich dieses Bauwerk von bisherigen dieser Art ab. Heide Bogumil, Projektleiterin im Bereich Planung des WNA Berlin, entwickelte dazu die Idee. Auf drei Kilometern Länge im Gesamtprojekt soll die neuartige Anlage sowohl bestehende Habitate von Flora und Fauna im Uferbereich schützen als auch die Gewässerstruktur entscheidend positiv beeinflussen. Denn hier, wo der Fahrrinnenrand nur etwa fünf Meter vom Ufer entfernt ist, kommt es oft zu starker Wellenbildung, Strömung und Wasserspiegelabsenkung durch die Schifffahrt.

Schadstofffreie Baggermassen aus der laufenden Baumaßnahme wurden zum Herstellen eines Flachwasserbereiches wiederverwendet.

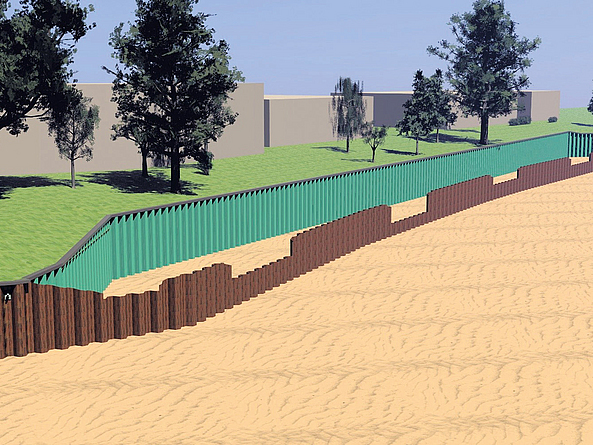

Setzen der Spundwand

Schneiden der Durchströmungsöffnungen

Auffüllen der Flachwasserzone bis Oberkante tiefste Öffnung

Danach erfolgte das Auffüllen mit Kies und Sand. Das Besondere der vorgelagerten Spundwand stellen die veränderbaren Durchströmungsöffnungen dar. Hier können z. B. Tiere „ein- und aussteigen“. Vor allem sorgen sie dafür, dass die Flachwasserzone nicht verlandet. Mithilfe der herausnehmbaren Elemente in den Öffnungen lässt sich der Bereich bei Bedarf gründlich „spülen“. Ablagerungen werden beseitigt.

Stahlbau für die veränderbaren Öffnungen und Spundwandabdeckungen

Nach Kies- und Sandeinbau Abschneiden der Bestandsspundwand für den Tierausstieg und Totholzeinbau

Initialpflanzungen

Interessant ist auch, dass ein Großteil der im Zuge der Baufeldfreimachung gefällten Bäume hier später als Totholz zur Verbesserung der Gewässerstruktur eingebracht wird. Zur Entwicklung einer gewässertypischen Vegetation werden Initialpflanzen eingesetzt.

Ausblick

Nachdem die Arbeiten am Abschnitt Spree und Havel abgeschlossen sind, folgen anschließend drei weitere Bauabschnitte. Was lange währt, wird also endlich gut. Ziel ist, die gesamte Nordtrasse bis 2030 fertigzustellen. Insgesamt 58 Mio. € lässt sich der Bund das Gesamtprojekt kosten und verspricht sich davon einen erheblichen Effekt für das Erreichen einer klimafreundlichen Stadt bis 2045.

Projektdaten

Bauherr:

Wasserstraßen-Neubauamt Berlin (WNA) Berlin

Ausführung:

Arbeitsgemeinschaft Züblin Spezialtiefbau GmbH

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Otto Mette Wasserbau GmbH & Co. KG

Porr Spezialtiefbau GmbH

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination:

Ingenieurbüro Thurley

-

• Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU)

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

• Leibniz-Institut für Gewässerökologie Binnenfischerei (IGB)

• Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

• Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel (WSA Spree-Havel)

• Ingenieurbüros: Pöyry Deutschland GmbH, Arbeitsgemeinschaft IPRO Consult, G.U.B., PTW

• Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)

Autorin

Ausgabe

BauPortal 1|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Ingenieurbau/Brückenbau

Neubau der Hadelner Kanalschleuse

Besondere Witterungsbedingungen an der Küste und sehr große Wasserlasten im Umfeld des Bauwerks stellen auch spezielle Anforderungen an die Bauausführung, vor allem an die Schalung.

Brückenbau

Neubau der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal

Nur noch zwei Jahre darf die zweitlängste Autobahnbrücke Deutschlands befahren werden. Bis dahin muss ein Teil einer neuen Brückentrasse stehen. Trotz der Frist sind weder an der Qualität noch der Arbeitssicherheit Abstriche erlaubt.

Erd- und Leitungsbau

Sanierung des Görlitzer Pontekanals

Schneller Baufortschritt trotz einiger Herausforderungen: Durch den Einsatz spezieller glasfaserverstärkter Kunststoffrohre (GFK) und dank vorwiegend trockenen Wetters wurden die Arbeiten am Regenwasserkanal schneller erledigt als geplant.