Spezialtiefbau, Grabenbau

Planung und Ausführung von verbauten Baugruben und Gräben

Nachdem im ersten Teil die Hintergründe zur Baustellenverordnung als nationale Umsetzung der europäischen Baustellenrichtlinie erläutert wurden, widmete sich der zweite Teil der Planung von geböschten Baugruben. Der vorliegende dritte Teil erörtert exemplarisch, was bei massiven Verbauarten, Grabenverbaumaßnahmen und Kabelleitungsbaugruben zu beachten ist.

In diesem Teil stehen Fragestellungen zu Baugruben und Gräben in den Anwendungsbereichen Spezialtiefbau, Kanalbau und Kabelleitungsbau im Fokus. Dabei werden potenzielle Gefährdungen unter Berücksichtigung des situativen Kontextes vorgestellt und Maßnahmen für die Planung dieser Arbeiten diskutiert. Die dargestellten Beispiele fußen auf dem Revisionshandeln und den Unfalluntersuchungsberichten der BG BAU.

Grundsätzliches

Wie bereits erläutert, beginnt jede Planung eines Bauvorhabens, neben der Finanzierung, mit der grundlegenden Frage nach dem Standort: Wo soll gebaut werden? In welchem situativen Kontext erfolgt die Errichtung? Handelt es sich um eine neu zu erschließende Fläche oder um eine Liegenschaft mit historischer Nutzung? Diese grundlegenden Überlegungen entsprechen den Anforderungen des § 2(1) der Baustellenverordnung in Verbindung mit § 4 des Arbeitsschutzgesetzes.

Rechtliche Grundlagen

Für die Planung der Ausführung sind – in Verbindung mit § 4 des Arbeitsschutzgesetzes – belastbare Aussagen der jeweiligen Fachexperten für Boden- und Kampfmittelanalytik zu Qualität und Quantität etwaiger Gefahrstoffe und Kampfmittel erforderlich. Dass der Arbeitsschutz bereits in der Planung zu berücksichtigen ist, liefert zudem auch die DIN EN 1997, Teil 2: „Die geotechnischen Informationen müssen ausreichen, um bekannten oder voraussichtlichen Gefahren für das Bauvorhaben zu begegnen. Für Bauzustände und den Endzustand sind Informationen und Daten bereitzustellen, um die Risiken von Unfällen, Bauverzögerungen und Schäden abdecken zu können.“ Handelt es sich um funktionale Ausschreibungen oder werden dem anbietenden Unternehmen Freiheiten in der Ausführung mittels Sondervorschlägen oder Nebenangeboten vertragstechnisch zugestanden, erstreckt sich die Planung der Ausführung mitunter bis zur Bauausführung.

Zu klärende Fragen auf einen Blick

- Wie ist der Baugrund beschaffen (Kontamination etc.)?

- Passt das Bauverfahren zum Baugrund und zum Umfeld?

- Wie wird die Baustellenlogistik für die einzelnen Arbeiten organisiert?

Beispiel Spundwand zur Sicherung einer Baugrube

Exemplarisch wird hier die avisierte Herstellung einer Spundwand zur Sicherung einer Baugrube betrachtet.

Fragestellungen in der Planungsphase

Für eine sichere und vorschriftenkonforme Ausführung des Spundbohlenverbaus müssen bereits im Zuge der Ausschreibungen folgende Punkte, die das Arbeitsschutzgesetz § 4 (Pkt.1–5) berücksichtigen, durch den Bauherrn oder dessen Beauftragten geklärt sein und den ausführenden Unternehmen transparent gemacht werden:

-

- Besteht Kampfmittelfreiheit auch für Ankerlagen, die das Baufeld überschreiten?

- Welches Räumziel gab es bei der Kampfmittelsondierung im Bereich der Bauausführungen?

- Ist das Baufeld frei von Kontaminationen?

-

- Ist die Standsicherheit von Spezialtiefbaugeräten gegeben?

- Ist das Bauverfahren „Rammen“ möglich oder behindern Auffüllungen mit Trümmerresten die Durchdringung? Was steht

im Bodengutachten? - Gefährden kollabierende Nachbarbebauungen die Ausführenden?

- Sind Medienleitungen vorhanden, gesichert oder außer Funktion?

- Werden die Immissionsrichtwerte der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“ bei Rammarbeiten eingehalten? Hat der Bauherr diesbezüglich

Genehmigungen/Ausnahmegenehmigungen eingeholt?

-

- Ist der Transport von Spezialtiefbaugeräten und Spundbohlen auf das Baufeld möglich? Lassen die Verkehrsräume einen Antransport überhaupt zu – muss gegebenenfalls eine „Verkehrsrechtliche Anordnung“ erlassen werden?

- Gibt es Lagerflächen für Spundbohlen auf dem Baufeld?

- Ist der Transport der Spundbohlen auf dem Baufeld gefahrlos für Beschäftigte und Dritte möglich?

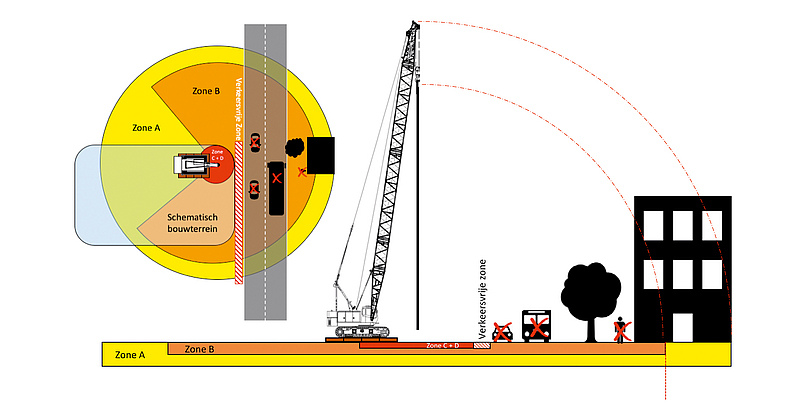

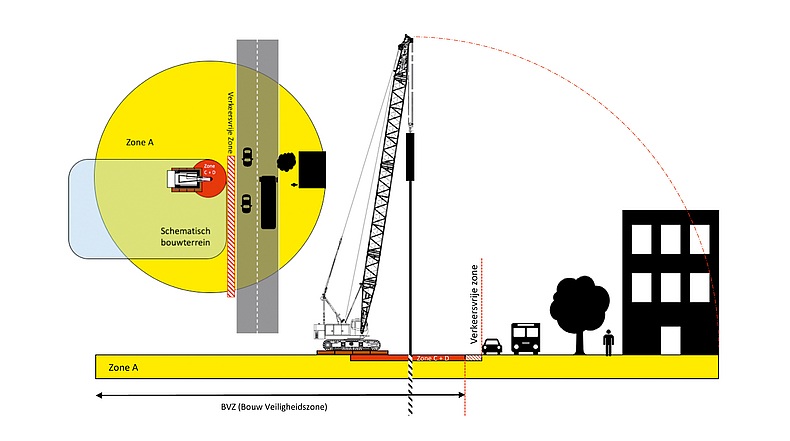

- Sind Fallbereiche frei von anderen Unternehmen und Dritten (z. B. ÖPNV, Individualverkehr, ggf. angrenzende Bebauung)?

-

- Wie erfolgt der Abtransport des Bodenaushubs (z. B. durch Lkw)?

- Sind sichere Verkehrswege für Fahrzeuge und Beschäftigte vorhanden?

- Wer wird für die Herstellung des Seitenschutzes an der Baugrube beauftragt (im Rahmen der Verkehrssicherung ab 1 m Absturzhöhe verpflichtend)?

- Wie gestaltet sich die weitere Vorhaltung?

-

- Besteht ausreichend Arbeitsraum zur lagenweisen Verfüllung und Verdichtung zwischen aufgehendem Gebäude und Spundwand? Kann eine Gurtung sicher demontiert werden? Besteht die Möglichkeit der Rettung von Beschäftigten aus der Baugrube?

- Können die Spundbohlen nach Verfüllung der Baugrube mit Spezialtiefbaumaschinen herausgerüttelt/-gezogen werden?

- Sind im Bauablaufplan parallele Arbeiten, die zu einer Gefährdung führen können, ausgeschlossen oder können diese durch ausgeschriebene Maßnahmen eliminiert werden?

Die Wahl des Verfahrens

Das Ergebnis dieser individuell gestellten Fragen und Überlegungen beeinflusst direkt die Verfahrenswahl: Wenn z. B. die beim Einrütteln von Spundbohlen entstehenden Vibrationen zu Schädigungen sensibler Gebäudestrukturen im Umfeld oder aber zu grenzwertüberschreitenden Lärmemissionen führen, ist ein erschütterungsarmes Verfahren, wie z. B. das Pressen von Spundbohlen, in Erwägung zu ziehen. Oder wenn das Ziehen von Spundbohlen nach Verfüllung der Baugrube nicht mit planmäßig hierfür hergestellten Arbeitsmitteln des Spezialtiefbaus möglich ist, muss der Bauherr ggf. eine im Baugrund verbleibende Verbauart für diesen Bereich beauftragen.

Weitere Überlegungen im Sinne des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes können ergänzend zu den genannten Punkten angestellt werden, um eine Gefährdung von Beschäftigten durch Umstürze von Spezialtiefbauanlagen wirksam zu vermeiden.

Standsicherheit

Die Standflächen der eingesetzten Arbeitsmittel sind standsicher zu gestalten. In der VOB Teil C, insbesondere in den DIN ATV 18303, 18304, 18309 und 18313, wird dies als besondere Leistung aufgeführt. Neben dem Schutz der ausführenden Beschäftigten ist auch der Schutz Dritter (ggf. auch Gebäude) zwingend zu berücksichtigen. Gefährdungen entstehen etwa durch das Umkippen von Spezialtiefbaugeräten sowie durch das unkontrollierte Abstürzen von langen Rammelementen oder von Bewehrungskörben. Die VOB C DIN ATV 18299 (Pkt. 4.2.16) benennt den Schutz gefährdeter baulicher Anlagen und benachbarter Grundstücke als besondere Leistung.

Arbeitsräume

Die Frage, wie ein Rückbau von Spundbohlen erfolgen kann, wurde bereits aufgegriffen. Tätigkeiten wie Verfüllung, Ausbau und lagenweise Verdichtung lassen sich nicht immer ohne manuelle Mitwirkung von Beschäftigten durchführen. Hierfür sind ausreichende Arbeitsräume erforderlich. Demzufolge müssen grundsätzlich die Abmessungen der Baugruben bereits in der Planungsphase auf sämtliche auszuführenden Arbeiten abgestimmt werden. Die Arbeitsstättenverordnung gibt hierzu vor: „Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können.“ Dieser Grundsatz ist über § 2(1) der Baustellenverordnung i. V. m. § 4 (Pkt. 3,4) des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

Inwieweit die Arbeitsraumbreiten gemäß DIN 4124 von 60 cm mit einer ungehinderten Bewegung gemäß Arbeitsstättenverordnung Pkt. 3.1 korrespondiert, sollte mittels Einzelfallbetrachtung in die Planung einfließen. Hierbei sind die jeweiligen Tätigkeiten ausschlaggebend, um die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz zu gewährleisten, damit eine ungehinderte Bewegung (z. B. bei Verfüllarbeiten) möglich ist. Sofern ungehinderte Tätigkeiten nicht möglich sind, müssen technische Maßnahmen in die Planung mit einbezogen werden (z. B. Verfüllen mit Flüssigboden).

Hinweis: Eine Vorgabe kann der Auftraggeber im Leistungsverzeichnis nur bestimmen, wenn der Verbau in der Objekt- und Tragwerksplanung ausführungsreif geplant wurde. Der Auftraggeber gibt damit im Leistungsverzeichnis die Verbauart vor. Aussagen wie „Verbau nach Wahl des Auftragnehmers …“ dürfen sich höchstens auf die Wahl des Verbausystems (-Fabrikats) beziehen!

Ist genügend Arbeitsraum zum Rückbau des Trägerbohlverbaus vorhanden und wie sieht es mit der Absturzsicherung aus?

Beispiel Baugruben im Kanalbau und verantwortlicher Dritter

Insbesondere bei öffentlichen Kanalbaumaßnahmen fungieren Planungsbüros häufig als „verantwortliche Dritte“ nach § 4 BaustellV. Voraussetzungen sind entsprechende vertragliche Regelungen. Die nachfolgende, nicht abschließende Aufzählung von Einflüssen hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gilt es in der Planung zu beachten. Diese beeinflussen immer wiederkehrend die Arbeiten vor Ort und müssen systematisch geprüft werden.

-

- Muss der Straßenraum freigehalten werden (z. B. für Rettungs- dienste oder ÖPNV)?

- Sind Fahrleitungsdrähte der Straßen-/Stadtbahnen höhenbegrenzend?

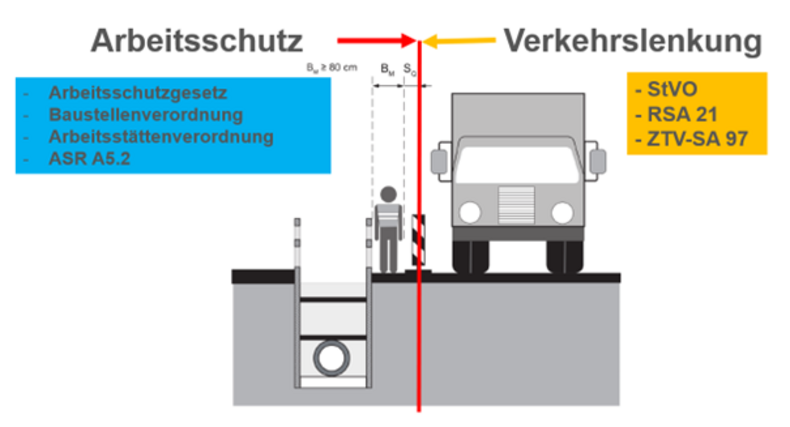

- Wird durch Aufrechterhaltung von Durchfahrten das Baustellenpersonal gefährdet und müssen technische Maßnahmen nach § 2(1) der Baustellenverordnung i. V. m. § 4 (3) und § 4(5) des Arbeitsschutzgesetzes diese Gefährdung ausschließen?

- Ist der Bereich in der Fahrbahn kampfmittelfrei? Wurde hierzu die Historie bemüht? Was war das Räumziel?

- Wo befindet sich der Grundwasserstand?

- Gibt es Hinweise zu kontaminiertem Baugrund?

- Sind Schwarz-Weiß-Anlagen inkl. Stellplatz erforderlich?

- Welche Medien befinden sich im Baugrund? Gibt es Bereiche mit vermehrten Querungen unterhalb der Fahrbahn?

- Sind Anzahl, Art, Lage und Maße der zu verbauenden Baugruben, Gräben und dergleichen nach der ATV DIN 18303 „Verbauarbeiten“ vom Auftraggeber vorgegeben?

- Sind grundsätzlich Anlieferungen von Material und auch großen Einbauteilen aufgrund der Örtlichkeit durchzuführen (z. B. Mobilkranstandort – Abstand Pratzen vom Verbau bzw. hierzu stat. Nachweis des Verbaus!)?

-

- Sind ausreichend Arbeitsräume für die Montage/Lagerung der Grabenverbaugeräte sowie Kanaldielen, Träger, Bohlenpakete vorhanden?

- Können die auszuführenden Arbeiten auf der dem Verkehr zugewandten Seite der Baugrube sicher durchgeführt werden (z. B. Abhängen des Verbaus, Herstellen des Seitenschutzes, Verfüllen des Zwickels zwischen Verbauplatte und anstehendem Erdreich gemäß Normvorgabe laut DIN 4124 (Pkt. 4.3.3))?

- Ergibt sich aus dem Querschnittsprofil unter Einhaltung der Arbeitsstättenregel 5.2 die Notwendigkeit einer Vollsperrung, ggf. auch zeitlich begrenzt z. B. 8–16 Uhr?

- Erfordert der Einbau von Trägerbohlwänden (oder Spundbohlen/ Kanaldielen) u. U. eine Vollsperrung, da hängende Elemente auch Dritte gefährden können?

- Wenn der Aufenthalt im Gefahrbereich von Erdbaumaschinen für Beschäftigte der Baustelle i. d. R. nicht zugelassen ist, dürfen sich dann dort Dritte aufhalten? Welche Sicherungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?

Spannungsfeld zwischen Arbeitsschutz und Verkehrslenkung laut ASR 5.2. Abb. 6

Wie eingangs erwähnt, werden Konflikte erst in der Ausführungsphase sichtbar und führen zu Bauzeitverzögerungen, Mehrkosten und vertragsrechtliche Streitigkeiten. Ob und inwieweit Bieter bereits in der Angebotsbearbeitung substanzielle Änderungen im Leistungsverzeichnis bzw. in den Vorbemerkungen auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben bei der ausschreibenden Stelle durchsetzen können, ist fraglich. Ausschlüsse, die mit der Angebotsabgabe vom Anbieter gemacht werden, führen ggf. zur Nichtbeachtung des Angebotes.

Beispiel Baugruben im Kabelleitungsbau auf öffentlichem Grund

Der wachsende Bedarf an schnellen Datenleitungen führt zu einem rasanten Ausbau der Glasfasernetze. Zahlreiche Netzbetreiber agieren am Markt und sind damit Auftraggeber für Bauarbeiten auf Geh- und Radwegen bzw. Seitenstreifen. Zu beobachten ist hierbei, dass Lattenkonstruktionen Baumstämme schützen und Saugbagger den Boden um die Wurzeln freilegen. Zudem sorgt eine baumfachliche Baubegleitung dafür, dass die Flora keinen Schaden erleidet. Der Schutz der Arbeitnehmer wird allerdings situativ kaum berücksichtigt – ein vermeintliches Defizit, welches sich vermehrt in den Ausschreibungen widerspiegelt.

Problem: lückenhafte Ausschreibungen

Auch wenn in Ausschreibungen die Angaben zur Baustelle durch den Auftraggeber lückenhaft sind, erfolgt die Angebotsbearbeitung – trotz fehlender Hinweise. Denn die Unternehmen können sich aufgrund laufender fixer Kosten (Personal, Geräte, Mieten) ein Ausbleiben von Aufträgen (und damit von Umsätzen) durch fortlaufendes Bemängeln von Ausschreibungen nicht erlauben. Und so kommen Ausführende nicht selten in die Bredouille, wenn z. B. in einer Ausschreibung 15 cm Grabenbreite gefordert sind, die Norm für Baugruben und Gräben DIN 4124 jedoch bei Gräben ohne Arbeitsraum eine lichte Mindestgrabenbreite von 30 cm fordert. Wenn dann noch bei innerstädtischen Projekten Trümmerreste, Schächte, Anlagen in Form von Leitungen sowie Wurzelwerke zu verzeichnen sind, müssen Beschäftigte aus ergonomischen Gründen die Gräben auch betreten. Da ist es fraglich, ob der situative Kontext der Kabeltrasse in der Planung durch den Auftraggeber eruiert wurde. Damit würden auch Erkenntnisse für die Forderungen aus § 2(1) der Baustellenverordnung i. V. m. § 4 des Arbeitsschutzgesetzes fehlen, in dem die Gestaltungen der späteren Ausführungen sicherheitstechnisch bewertet werden sollen.

Verkehrssicherungspflicht

In diesem Zusammenhang steht auch die Verkehrssicherungspflicht durch Auftraggeber und Auftragnehmer. Durch vertragstechnische Pauschalisierung der auszuführenden Verkehrssicherungen werden den ausführenden Unternehmen prognostische Fähigkeiten unterstellt. Die Entscheidung in Form einer verkehrsrechtlichen Anordnung einer zuständigen Behörde mit Rechtswirkung nach außen, auch als Verwaltungsakt bekannt, soll nunmehr in der Angebotsphase erraten werden!

Fazit: Planungstiefe als Schlüssel zu Vision Zero

Die in diesem und den Beiträgen BauPortal 1/2025 und 2/2025 dargestellten Beispiele verdeutlichen, dass eine vorausschauende, systematische und projektkontextspezifische Planung im Sinne der Baustellenverordnung entscheidend zu Sicherheit und Gesund- heitsschutz beiträgt. Zur Erinnerung – in der europäischen Richtlinie steht: „In mehr als der Hälfte der Arbeitsunfälle auf Baustellen in der Gemeinschaft haben nicht geeignete bauliche und/oder organisatorische Entscheidungen oder eine schlechte Planung der Arbeiten bei der Vorbereitung des Bauprojekts eine Rolle gespielt.“ (Vgl. Präambel der Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992)

Ob bei massiv verbauten Baugruben, Grabenverbaumaßnahmen oder Kabelleitungsbauarbeiten gilt: Eine unzureichende Planung überträgt Risiken in die Ausführungsphase. Daher ist die Inaugenscheinnahme des baulichen Umfeldes und die hiermit einhergehende Abstraktion von Bauabläufen durch die Auftraggeber in die Planungsphase wesentlich.

Wenn von ausführenden Unternehmen eine fachgerechte, normenund sicherheitskonforme Ausführung erwartet wird, darf umgekehrt auch von Auftraggebern und ggf. Fachplanern verlangt werden, dass bereits in der Planung die hierfür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden – fachlich fundiert, regelkonform und verantwortungsvoll. Ohne diese erforderlichen Voraussetzungen wird es nahezu unmöglich, „Vision Zero“ zu erreichen. Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen entstehen nicht zufällig, sondern sind das Ergebnis klar verteilter Pflichten – von der Idee bis zur Ausführung!

Autoren

Ausgabe

BauPortal 3|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Gefahrstoffe

Transport von Asbest – Neuregelung bei der Gefahrgutbeförderung

Sondervorschriften erlauben jetzt den Transport des Gefahrgutes Asbest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Gefahrstoffe

Rückblick auf die erste Fachveranstaltung Strahlarbeiten in Dresden

Bei der Fachveranstaltung in Dresden tauschten sich mehr als 100 Interessierte zum überarbeiteten Schriftenwerk zu Strahlarbeiten aus.

Arbeitsschutz, Digitalisierung

Betriebliche Digitalisierung für AMS nutzen: Beispiele aus der Praxis

Wie die betriebliche Digitalisierung gezielt bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des AMS unterstützen kann, zeigen drei Beispiele von nach AMS BAU begutachteten Mitgliedsunternehmen der BG BAU.