Bauwerksunterhalt

Kathodischer Korrosionsschutz im konstruktiven Ingenieurbau – Spritzverzinken

Im Metallspritzverfahren aufgebrachte Zink-Aluminiumlegierungen bieten langlebigen Korrosionsschutz für Stahlkonstruktion. Zahlreiche Studien weisen Haltbarkeiten von bis zu über 100 Jahren aus. International ist das Verfahren etabliert, in Deutschland kommt es bisher selten zum Einsatz.

Deutschland verrostet – mit schätzungsweise mehr als 100 Mrd. € pro Jahr.1 Nicht unwesentlichen Anteil daran haben Wissenslücken im Entscheidungsbereich verantwortlicher Stellen und bestehende ergänzungswürdige Vorschriften. Bemerkenswerterweise in diesem Zusammenhang: Im internationalen Vergleich setzt man in Deutschland bei Infrastrukturbauten in weitaus geringerem Maße auf Stahlkonstruktionen. Beispielsweise sind hierzulande ca. 10 % aller Brückenbauwerke aus Stahl, in den Niederlanden machen sie etwa 40 % aus.2

Flexibel einsetzbares etabliertes Verfahren

Seit Jahrzehnten werden diese Stahlgroßkonstruktionen in den Industrienationen sowohl bei Neubau als auch im Bestand durch thermisches Metallspritzen vor Korrosion geschützt. Die Technik des thermischen Zinkspritzens wurde ab den 1950er-Jahren maßgeblich in den USA weiterentwickelt, auch in europäischen Staaten mit wissenschaftlichen Methoden untersucht (PDF, 3 MB), erprobt und u. a. bei zahlreichen Stahlbrücken wirkungsvoll angewendet.3 Die Vorteile liegen auf der Hand: ein energieeffizientes, elektrifiziertes Applikationsverfahren, das an keine Bauteildimension gebunden und sowohl in der Vormontage als auch im Feld unter hohem Anspruch an Arbeitssicherheit umsetzbar ist. Im Vergleich zur Feuer- bzw. Tauchverzinkung kommt das Zink zum Bauteil und die bauteilspezifisch erforderlichen Zinkschichtdicken können präzise eingestellt werden. Nur beim thermischen Metallspritzen lassen sich Zink-Aluminium-Legierungen (TSZA: thermal spray zinc-aluminium) realisieren, die sich durch eine konkurrenzlose Dauerhaftigkeit auszeichnen.

Grundprinzip kathodischer Korrosionsschutz

Was ist kathodischer Korrosionsschutz? Eine Kathode – in diesem Fall die Stahlkonstruktion – ist ein Elektronen-Sammelsystem. In dem galvanischen Element „zinkbeschichteter Stahl“ fließt nun wegen der elektrochemischen Spannungsreihe ein Strom – ein Elektronenfluss also. Rost entsteht aber, wenn den äußeren Hüllen von Eisenatomen Elektronen verloren gehen. Durch die vorbeifließenden Elektronen wird die Atomstruktur repariert. Durch diesen elektrochemischen Prozess kann kein Rost entstehen, vorhandener Rost wird gestoppt; sogar in alten Nietkonstruktionen.

Zink-Legierungen widerstandsfähiger

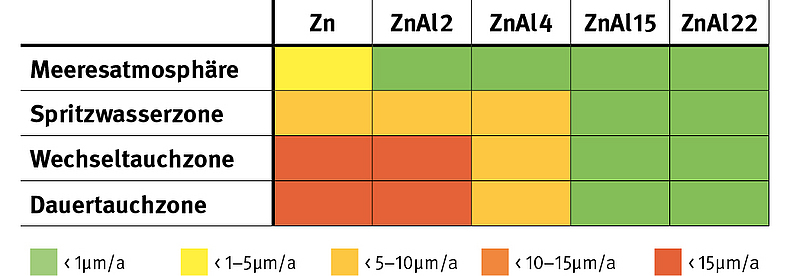

Und nun kommt Ingenieurkunst. Nach dem BAT-Prinzip (Best Available Technology) wird weltweit standardisiert eine Zinklegierung mit einem Aluminium-Anteil von 15 Gewichtsprozent (ZnAl15) auf eine in definierter Oberflächenfeinstruktur (Vorbereitungsgrad Sa 2.5) gestrahlte Stahloberfläche gespritzt. Sie gewährt auf der einen Seite besten kathodischen Schutz, auf der anderen eine mit Zinkcarbonat und Aluminiumoxid belegte Oberfläche mit hoher Resistenz zusätzlich gegen chloridischen Angriff (etwa durch Einwirkung von Streusalz) und atmosphärisch bedingten Abtrag. Nach wissenschaftlich fundierter Kenntnis5 ist ein solcher bei einer ZnAl15-Schicht in C4/C5-Umgebung in technisch relevanter Größenordnung von bis zu einem tausendstel Millimeter pro Jahr nicht nachweisbar. Die Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart konnte diese Ergebnisse in langjährigen Auslagerungsversuchen auf Helgoland bestätigten.

Der jährliche Abtrag verschiedener Zinkbeschichtungen bei differenten Umweltbedingungen (MPA Stuttgart Forschungsprojekt „Korrosionsschutz von Stahl durch gespritzte Zink-Aluminium-Legierungen")

Trägt man also eine 0,1 mm dicke ZnAl15-Spritzschicht auf eine Brücke auf, hält die Spritzschicht 100 Jahre und länger. Hartnäckig halten sich Behauptungen, Zinklegierungen müssten mit Lack vor Korrosion geschützt werden. Dachentwässerungs- und Fassadensysteme aus Zink und auch verzinkte Leitplanken und Gabionen liefern flächendeckend den Gegenbeweis.

Das thermische Metallspritzen erfolgt im Lichtbogen-Spritzverfahren. Die Zink bzw. Zink-Aluminiumlegierung wird in Drahtform in einem Lichtbogen aufgeschmolzen und unter Zustrom von Druckluft auf die Oberfläche aufgespritzt. Die Ausführenden arbeiten dabei mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) unter Vollschutz. Die Anforderungen an die PSA müssen vergleichbar hohen Ansprüchen wie beim Druckluftstrahlen der Stahloberflächen genügen. Dazu gehört auch eine externe Luftversorgung mit den daran geknüpften Regularien. In geschlossenen Räumlichkeiten muss die Umgebungsluft abgesaugt und von Metallpartikeln gefiltert werden.

Der Newsletter der BG BAU

Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.

Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.

Grey is Green

Eine „nackte“, nur spritzmetallisierte graue ZnAl15-Oberfläche ist die kaufmännisch, technisch und umwelttechnisch beste Lösung. In einer Studie des Karlsruhe Institute of Technology (KIT) im Auftrag der International Zinc Association (IZA)6 wurde 2022 an einer Modellbrücke berechnet, dass eine Spritzverzinkung mit einer angenommenen Haltbarkeit von 100 Jahren 73 % weniger Treibhausgas frei werden lässt als ein Standard-Korrosionsschutzsystem nach Blatt 87 der ZTV-Ing. Nicht eingerechnet sind die Lösungsmittel. Und über die Berge an Sondermüll aus Organik belasteten Stahlmitteln im 25-Jahres-Rhythmus wurde dabei nicht gesprochen. In der LCCA (life cycle cost analysis) bewegen sich die Material- und Arbeitskosten des „Nacktzink“-Korrosionsschutzsystems einschließlich der Baustellen-Rüstkosten bei 10 % der herkömmlichen Kosten. Schon bei der Gestehung sind die Kosten einer gespritzten ZnAl-Schicht deutlich günstiger als die für ein von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) derzeit in Einführung befindlichen Dickschicht-Lacksystem gemäß Blatt 100.7

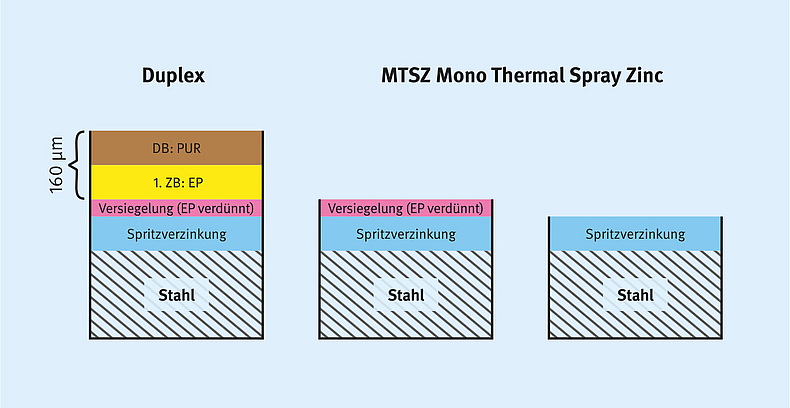

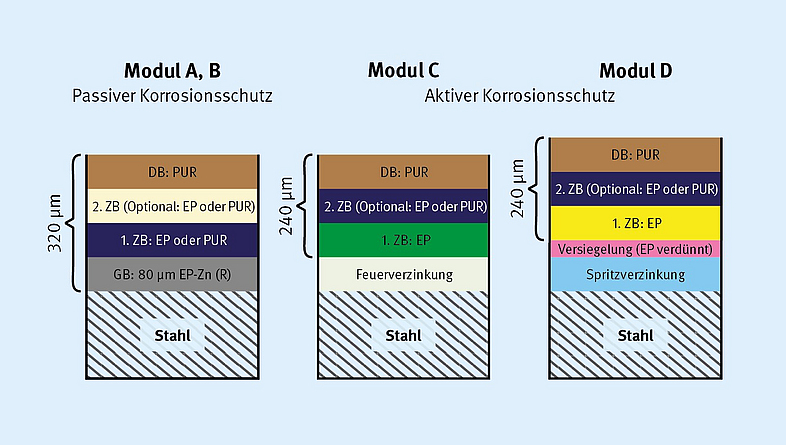

Standard-Korrosionsschutzsysteme nach den zukünftigen Vorgaben des Blatts 100 der ZTV-Ing

Duplexbeschichtung

Aus architektonischen, aber die Umwelt belastenden Gründen sollen Bauwerke farblich gestaltet werden. In internationalen Regelwerken hat sich ein sogenanntes Duplexsystem mit einer 0,1-mm-ZnAl15-Spritzschicht, darauf eine Zwischenbeschichtung und eine Deckbeschichtung, durchgesetzt. Organische Zwischen und Deckbeschichtungen sind im „life cycle“ der Stahlbrücke aber die korrosionssystemischen Schwachstellen. Aus der Offshore-Technik ist bekannt, dass solche Systeme nach funktionalen Ausfällen der Deckschicht leicht gestrahlt („gesweept“) und mit einer neuen Deckschicht versehen werden. Die Technik des Spritzverzinkens eröffnet neue, nachhaltige Korrosionsschutz-Konzepte. So können hybridische Korrosionsschutzsysteme entstehen, in denen die in Sichtachsen gelegenen Bauteile duplexbeschichtet und alle weiteren in funktionalem Grau belassen bleiben. Denn „Grey is Green“.

Viel hilft auch nicht viel

Deutschlands konstruktive Ingenieure haben sich der Metallspritztechnik bisher in weiten Teilen noch nicht zugewandt. Bauherren der öffentlichen Hand können nicht erklären, warum in Deutschland Autos, Waschmaschinen, Gabionen und Leitplanken kathodisch vor Rost geschützt werden, Stahlbrücken8 und vor Bewehrungsstahl strotzende Betonkonstruktionen jedoch nicht.

Die Idee eines verbesserten Korrosionsschutzes im Regelwerk der ZTV-Ing durch „Viel hilft viel“-Ansatz ist vor mehr als 20 Jahren entstanden. Mit diesem Ansatz entspricht das Blatt 100 mit seinen um etwa ein Viertel dicker empfohlenen Lackschichten, als bisher verwendet, schlicht nicht mehr dem BAT-Prinzip. Denn kaum jemand wird im Zeitalter der Klimakrise auf diese Art Korrosion bekämpfen wollen. Dazu ist die Verantwortung für nachfolgende Generationen („Nachhaltigkeit“) zu ausgeprägt und der Geldbeutel zu leer.

Das Lichtbogen-Spritzverfahren stellt hohe Ansprüche an den Arbeitsschutz für die ausführenden Beschäftigten.

Brückenbau-Projekte mit Spritzverzinkung realisiert

Bei Ingenieuren und Bauherren findet – maßgeblich auf kommunaler und industrieller Ebene – ein Umdenken statt. Zunehmend bildet verantwortliches und gesetzeskonformes Handeln sowohl im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes als auch des Klimaschutzgesetzes, um nur diese zu nennen, bei Brücken-Bauprojekten mit Stahlkonstruktionen die Basis für Entscheidungen.

Innerhalb von acht Jahren wurden rund zwei Dutzend Projekte mit spritzverzinktem Korrosionsschutz realisiert. Die Erfahrungen sind überaus positiv. Die größte duplexbeschichtete Brücke mit 100 m Länge und 15 m Breite baute die Stadt Bochum und überbrückt neun Gleise der Bahn. Die nächste spritzverzinkte Brücke ist ausgeschrieben. Im Freistaat Bayern wurden zuvor drei Verbund-Fertigteil-Brücken mit 55-m-Hohlkästen über Autobahnen im Duplexverfahren beschichtet. Ein wegweisendes Projekt läuft in Hamburg, wo sechs wasserquerende Brücken aus dem Bestand allein mit 0,2 mm dick gespritzten ZnAl15-Beschichtung für die Ewigkeit vor Rost geschützt werden.

Ziel ist es nun, das vorhandene Know-how auch auf Bundesebene zu nutzen – der Bedarf ist gewaltig. Welches Potenzial in der Spritzverzinkung bisher ungenutzt bleibt, zeigt sich an herausfordernden Großprojekten wie etwa bei der Generalsanierung der Kleiner-Belt-Brücke in Dänemark.

Ausblick

Der kathodische Korrosionsschutz von Stahl im konstruktiven Ingenieurbau wird sich nicht aufhalten lassen. Jeder Aufschub bedeutet volkswirtschaftlichen Substanzverlust. Und eben viel Geld. Nicht nur Stahloberflächen werden in Zukunft kathodisch geschützt, sondern auch Bewehrungsstähle im Beton. Das thermische Spritzverzinken ist materialisierte Nachhaltigkeit.

Man kann Korrosionsschutz von Stahlgroßkonstruktionen in einer Kurzformel zusammenfassen: je klimaneutraler, desto spritzverzinkter.

Fußnoten

- 1

- WCO World Corrosion Organization https://corrosion.org/Events/Corrosion+Awareness+Day.html

- 2

- Wirtschaftsvereinigung Stahl, Prof. Dr.-Ing. Dieter Ameling: Stahlbaueinsatz in europäischen Ländern (Vortrag 2020)

- 3

- SINTEF (2019): Experiences with Thermal Spray Zinc Duplex Coatings on Road Bridges

- 4

- DIN EN ISO 8501-1 | 2007-12: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

- 5

- Universität Stuttgart (2006), Dr. Marita Büteführ: Einfluss des Aluminiumgehaltes gespritzter Zinküberzüge auf den Korrosionsschutz von Stahl https://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6054

- 6

- Karlsruhe Institute of Technology (2022), Analysis of the life cycle performance of thermal sprayed zinc-aluminium on bridges

- 7

- Bundesanstalt für Straßenwesen: Korrosionsschutz von Stahl- und Stahlverbundbrücken https://www.bast.de/DE/Ingenieurbau/Fachthemen/b2-korrosionsschutz.html

- 8

- IABSE Congress 2022; M. C. van Leeuwen, Gang Kong, Yanqi Wang, Delin Lai, F. E. Goodwin; Thermal Spray Zinc-based Coatings for Protecting Bridges from Corrosion: https://www.researchgate.net/publication/379641150_Thermal_Spray_Zinc-based_Coatings_for_Protecting_Bridges_from_Corrosion

Autor

Ausgabe

BauPortal 1|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Erd- und Leitungsbau

Handling großformatiger Stahlbetonrohre

Gefährdungen erkennen und Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip anwenden.

Mauerwerksbau, Ziegelbau

Intelligente keramische Lösungen für Neubauten der Zukunft

Aktuelle Forschungsprojekte aus der Ziegelbranche

Hybrid hat Zukunft

Studie zeigt Potenzial der Hybridbauweise mit Holz im Büro- und Verwaltungsbau auf.