Erdbau, Baugruben, Gräben, Bauorganisation

Richtige Anwendung der Baustellenverordnung bei der Planung von Baugruben und Gräben

Bevor es in die Praxis geht, sei vorab noch einmal § 2(1) der Baustellenverordnung erwähnt, laut dem „die allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen“ sind. Konkret verweist § 4 Pkt. 3 auf den „Stand von Technik“. Hierunter sind auch Normen zu verstehen.

Die Auflast durch Container am Böschungsrand ist zu hoch und deshalb nicht zulässig.

Bedeutung von Normen

Vorrangiges Ziel in der Planung ist, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der später ausführenden Beschäftigten zu gewährleisten. Dafür bieten Normen zumindest eine Orientierung und werden zudem häufig im Streitfall als Referenzmaßstab herangezogen, um den Soll-Ist-Vergleich zwischen Norm und Alternative zu überprüfen. Normen müssen jedoch nicht zwingend eingehalten werden, wenn das o. g. Ziel auf andere Weise erreicht werden kann.

Einbeziehung der DIN 4124 und DIN EN 1997 in der Planungsphase

Für Baugruben und Gräben wird in der Regel die DIN 4124 herangezogen. Beispielhaft finden folgende Inhalte bzw. Aspekte Berücksichtigung bei der Planung der Ausführung:

- Geböschte Baugruben und Gräben

- Verbaute Baugruben und Gräben

- Waagerechter Grabenverbau

- Senkrechter Grabenverbau

- Trägerbohlwände Spundwände

- Massive Verbauarten

- Aussteifungen und Verankerungen

- Arbeitsraumbreiten

Welche Ausführungsvariante auch gewählt wird, ihre Machbarkeit muss anhand des § 4 Nr. 1–5 des Arbeitsschutzgesetzes vom Bauherrn für alle Bauzustände geprüft werden. Hat dieser keine fachliche Expertise, sind entsprechende fachkundige Personen zu beauftragen. Das schließt nicht aus, dass ein verantwortlicher Dritter die Planung des Bauvorhabens einschließlich der sicherheitstechnischen Bewertung nach § 4 Arbeitsschutzgesetz wahrnimmt.

Für die verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten bedarf es in der Regel zudem einer aussagekräftigen Baugrunduntersuchung, um die vorhandenen geologischen Gegebenheiten zu ermitteln. Ein Hinweis zur Aussagekraft ist in der DIN EN 1997 Teil 2 zu finden.

In der Planungsphase werden somit notwendige Rahmenbedingungen definiert, die bestimmen, welche Bauweisen zulässig sind und welche ausgeschlossen werden können. Gegebenenfalls kann es zur Erkenntnis kommen, dass eine Bebauung mit erheblichen Mehrkosten verbunden werden muss oder aus monetären Erwägungen nicht wie gedacht realisiert werden kann. Bauliche Änderungen wie etwa der Verzicht auf Tiefgeschosse sind in die planerischen Überlegungen einzubeziehen.

Beispiele für die Anpassung der sicherheitstechnischen Bewertung aufgrund des Baugrunds

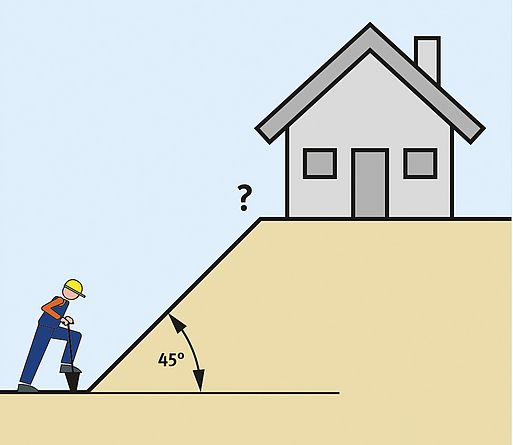

Wenn z. B. eine Baugrube auf anstehendem Boden errichtet werden soll, welcher aus gleichförmigem Sand besteht, kann eine Böschung mit einem Neigungswinkel von 45° unter Beachtung der scheinbaren Kohäsion und der Witterung problematisch werden – etwa für die Standsicherheit in allen Bauzuständen. Alle Tätigkeiten (z. B. Blitzschutz, Dämmung, Dichtung, Verfüllen, Verdichten der Baugrube) am Fuß der Böschung sind mit der Gefahr eines Versagens der Baugrubenwand verbunden. Dies sollte ein Koordinator nach Baustellenverordnung auch in die sicherheitstechnische Bewertung der gemeinsam genutzten Einrichtung einfließen lassen.

Soll eine Baugrube mit einer Trägerbohlwand verbaut werden, könnte dies – wenn ein Wasser-Sand-Gemisch die Bohlenlage durchdringen würde – zur Gefährdung am Bau Beteiligter durch mangelnde Standsicherheit führen und hiermit sogar etwaige Nachbarbebauung schädigen! Dem Baugrund angepasste mögliche Sicherungen der Grabenwände sind in der Planung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung der aussagekräftigen Untersuchung des Baugrundes zu eruieren und als mitgeltende Unterlage dem Leistungsverzeichnis beizufügen.

Baugruben aus gleichförmigem (sandigem) Boden können bei entsprechender Witterung und scheinbarer Kohäsion problematisch für die Standsicherheit sein – trotz Böschungswinkel >45°.

Fragen der Planung für alle Baugrubensicherungen

Unabhängig vom Bauvorhaben sollten in der Planung der Baugruben und Gräben folgende grundsätzliche Fragen gestellt, abgearbeitet oder in einer Ausschreibung zur Bearbeitung beauftragt werden:

- Welche Bodenart liegt vor?

- Welchen Horizont hat der Grundwasserspiegel?

- Welche geplante Tiefe soll die Baugrube haben?

- Besteht Kampfmittelfreiheit und was soll eigentlich das Räumziel bei der Kampfmittelsondierung im Bereich der Bauausführungen sein?

- Ist das Baufeld frei von Kontaminationen auch im Hinblick auf die historischen Begebenheiten?

- Gibt es etwaige Anlagen wie z. B. Leitungen, Kanäle und Bauwerke im Baugrund?

- Sind Arbeiten für Baugruben und Gräben unter Einbezug des situativen Kontextes überhaupt machbar (z. B. angrenzende Bebauung, Speiseleitungen der schienengebundenen Fahrzeuge, aufgeständerte Stromleitungen, Lärm, Gefahrstoffe, Deponien, ausreichende Arbeitsräume, Gefährdung Dritter)?

- Sind Verkehrswege für Transporte von Erdbaumaschinen und Boden vorhanden?

- Ist die Baugrube so dimensioniert, dass alle Bauarbeiten unter der Berücksichtigung der Arbeitsräume (siehe Arbeitsstättenverordnung) ausgeführt werden können?

- Lassen sich Baugruben nach Fertigstellung der unter Geländeoberkante befindlichen Bauwerke verfüllen, verdichten oder zurückbauen, sodass Gefährdungen durch Erschütterungen bei diesen Tätigkeiten ausgeschlossen sind?

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird nur beispielhaft für eine Baugruben-Planung angeführt.

Handelt es sich bei dem Bauvorhaben um ein Bauwerk, welches unter § 2(2) der Baustellenverordnung fällt, wird eine Vorankündigung an die zuständige Behörde notwendig. Ebenso ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen. In diesem Fall sollten die Antworten zu o. g. Fragen in den mitgeltenden Unterlagen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes Erwähnung finden.

Rolle des Koordinators nach BaustellV

Einige Gefahren werden erst aus dem Blickwinkel eines Koordinators deutlich, da er alle Gewerke im Zusammenhang betrachtet. Wenn dieser aber – z. B. wegen unzureichenden Fachkenntnissen – Gefahrenpunkte in der Planung unter Umständen gar nicht erkennt, fehlen wichtige Hinweise in den mitgeltenden Unterlagen (z. B. zu gemeinsam genutzten Einrichtungen, in diesem Fall die Baugrube), die als Grundlage für die objektspezifische Gefährdungsbeurteilungen der später tätigen Ausführenden dienen sollten. Im Falle der Beauftragung eines fachlich ungeeigneten Koordinators verbleibt die Verantwortung bei dem Bauherrn.

Beispielhafte Planung von geböschten Baugruben

Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, was bei der Planung von Baugruben berücksichtigt werden muss:

Welcher Böschungswinkel?

Wird für ein Bauvorhaben eine geböschte Baugrube geplant, kann unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und der geltenden DIN-Norm folgender Böschungswinkel angesetzt werden:

- bis zu 45°: bei nicht bindigem oder weich bindigem Boden

- bis zu 60°: bei steif bindigem Boden

- bis zu 80°: bei felsigem Untergrund

Diese Angaben setzen allerdings voraus (beispielhaft), dass die Baugrube nicht mehr als fünf Meter tief ist, kein Wasserzutritt zu verzeichnen ist, dass es keine Störungen des Bodengefüges und keine fallenden Schichtungen zur Einschnittsohle gibt und dass starke Erschütterungen aus Verkehr, Verdichtungsarbeiten oder Rammarbeiten ausgeschlossen sind. Für eine substanzielle Planung ist die DIN 4124 „Baugruben und Gräben“ Punkt 4.2.7 heranzuziehen

Gibt es Randbebauung?

Durch die Angabe der Böschungswinkel ergeben sich in der Planungsphase schon die Abmessungen der Baugrube. Wenn die Oberkante der Böschung die Standsicherheit eines benachbarten Gebäudes gefährdet, bedeutet das, dass ein nicht akzeptables Risiko für die in der Baugrube Arbeitenden vorhanden ist und die Arbeiten so nicht durchgeführt werden dürfen. Ebenso einzubeziehen in die Planungsphase wäre die Gefährdung Dritter (siehe hierzu § 319 Baugefährdung StGB).

Architekten und Planer sind dazu verpflichtet, die in Normen festgelegten Anforderungen und Vorgaben umfassend zu berücksichtigen und in ihre Planungen systematisch zu integrieren (siehe § 2(1) BaustellV). Von Normen kann auch abgewichen werden, wenn auf gleiche Weise das formulierte Niveau erreicht werden kann.

Welche Verkehrswege?

Ergänzend sollte der Koordinator nach Baustellenverordnung Be-/Entladeflächen und Verkehrswege an der Baugrubenkante identifizieren. Hieraus resultiert ein Gesamtbild der potenziell nutzbaren Flächen für das Bauvorhaben. Das schließt nicht aus, dass benachbarte Flächen für die Baumaßnahme in Anspruch genommen werden können oder müssen.

Lagerung von Bewehrungsmatten an einer unzureichend geböschten Baugrube (>45 Grad)

Wird festgestellt, dass normgerechte Böschungswinkel nicht realisierbar sind (z. B. wegen Nachbarbebauung) oder können diese nicht nachgewiesen werden, müssen anderweitige Sicherungen oder Spezialtiefbauarbeiten z. B. in Form von Trägerbohl-, Spund, Bohrpfahl- oder Schlitzwänden geplant und anschließend ausgeführt werden.Wird festgestellt, dass normgerechte Böschungswinkel nicht realisierbar sind (z. B. wegen Nachbarbebauung) oder können diese nicht nachgewiesen werden, müssen anderweitige Sicherungen oder Spezialtiefbauarbeiten z. B. in Form von Trägerbohl-, Spund, Bohrpfahl- oder Schlitzwänden geplant und anschließend ausgeführt werden.

Welche Arbeiten sind geplant?

Schal- und Bewehrungsarbeiten (ggf. auch Fertigwände) erfordern z. B. den Aufenthalt an den jeweiligen Böschungsfüßen von Baugruben. Das Anlegen von Hohlkehlen oder eine Dämmung der Untergeschossaußenwände bedingen den Aufenthalt von Personen. Zu betrachten ist auch das Verfüllen der Baugrube, wenn der Rohbauzustand diese Arbeiten ermöglicht. Hierbei sind die zuvor genannten Erschütterungen durch den Verdichtungsvorgang gefährdend.

Welche Arbeitsraumbreiten?

Nicht normkonforme Böschungen oder das Fehlen ausreichender Arbeitsräume zwischen der Baugrubensicherung und dem aufgehenden Gebäude entsprechen nicht den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes. Diese Vorgaben sind in der Planungsphase gemäß § 2(1) der Baustellenverordnung verbindlich zu berücksichtigen. Die Arbeitsstättenverordnung fordert im Punkt 3: „Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können.“ Daraus ergibt sich: In der Planungsphase sind die Abmessungen des Bauwerkes mit der möglichen Baugrubendimension zu vergleichen, um überhaupt ausreichende Arbeitsräume sicherstellen zu können.

Isolierung von Kelleraußenwänden

Die Einhaltung der erforderlichen Böschungswinkel stellt insbesondere bei der Isolierung von bestehenden Kelleraußenwänden eine Herausforderung dar. Grundstücksgrenzen oder auch sonstige situative Begebenheiten können den erforderlichen Böschungswinkel und Arbeitsraum zusätzlich einschränken. Der Auftragnehmer wäre in diesem Fall verpflichtet, den Auftraggeber umfassend zu informieren, fachgerecht zu beraten und auf mögliche Risiken hinzuweisen. Bei den Untersuchungen von schweren und tödlichen Arbeitsunfällen ist immer wieder festzustellen, dass die Fachkunde der ausführenden Unternehmen unzureichend war.

Aufgrund der räumlichen Situation ist bei Kelleraußenwänden oft nicht der normale Böschungswinkel von bis zu 45° möglich.

Weitere Randbedingungen/Einflussfaktoren

Begleitend zu den zuvor genannten Punkten ergeben sich zwangsläufig Randbedingungen für die Bauausführung. Die Dimensionierung von Baugruben hat direkte Auswirkungen auf die Baustelleneinrichtung einschließlich der Lagerflächen. Folgende Fragestellungen zu potenziellen Einflussfaktoren bieten sich an:

- Welche Anforderungen bestehen hinsichtlich der Zu- und Abfahrwege (z. B. Schleppkurven) unter Berücksichtigung der örtlichen Lage des Bauvorhabens?

- Wo können Unterkünfte und sanitäre Anlagen gemäß Arbeitsstättenverordnung positioniert werden?

- Sind ausreichend Lagerflächen z. B. für die Zwischenlagerung unterschiedlicher Erdbaumaschinen, Baggeranbaugeräte (wie Tieflöffel, Hochlöffel, Greifer) und Material vorhanden?

- Wurden Standflächen für das Ab- und Aufladen von Erdbaumaschinen eingeplant?

- Können Standbereiche für Fahrzeuge zur Aufnahme des Aushubes in ausreichender Entfernung (>2 m) vom Baugrubenrand eingerichtet werden?

- Ist die Einrichtung von Absturzsicherungen für die Verkehrswege oberhalb der Baugrube technisch umsetzbar?

- Wie wird die Baugrube umseitig verfüllt?

Fazit

Das Ziel „Vision Zero“, eine unfallfreie Arbeitswelt, lässt sich nur durch eine fundierte und umfassende Planung realisieren. Für Bauvorhaben, bei denen Baugruben erforderlich sind, wird deutlich, dass neben der Einhaltung der einschlägigen Baugrubennormen auch räumliche Randbedingungen bereits in der Planungsphase sorgfältig Berücksichtigung finden müssen. Es obliegt den Planern des Bauvorhabens sowie den Koordinatoren nach Baustellenverordnung diese Anforderungen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen in die Ausschreibungen einfließen zu lassen. Die Vorgaben aus der VOB Teil C unter DIN ATV 18299 verdeutlichen, dass die Aspekte wie Unfallverhütung, der Gesundheitsschutz z. B. auch für die Mitarbeiter anderer Unternehmen sowie der Schutz von baulichen Anlagen und benachbarter Grundstücke essenzielle Bestandteile von Leistungsvereinbarungen darstellen.

Ausblick

Im dritten Teil werden Fragestellungen zu Baugruben und Gräben in den Anwendungsbereichen Spezialtiefbau, Kanalbau und Kabelleitungsbau behandelt. Dabei werden potenzielle Gefährdungen unter Berücksichtigung des situativen Kontextes vorgestellt und Maßnahmen für die Planung dieser Arbeiten diskutiert.

Autoren

Ausgabe

BauPortal 2|2025

Das könnte Sie auch interessieren

Leitungsbau, Grabenverbau

Das Unfallgeschehen beim Arbeiten in und an Baugruben und Gräben

Verschüttung, Absturz und herabfallende lose Gegenstände sind laut statistischen Auswertungen die Hauptunfallursachen.

Erdbau, Grabenverbau, Tunnelbau

Gestaltung der Zugänge in Baugruben oder Schächten bei Tiefbauarbeiten

Der zweite Teil zeigt auf, wie bei Tiefbauarbeiten die Verkehrswege während der Herstellung sowie die Flucht- und Rettungs-und Brandangriffswege gestaltet werden sollten.

Grabenbau, Erdbau

Sicher und gesund bei Verdichtungsarbeiten in Gräben

Beim Einsatz von handgeführten Verdichtungsgeräten in Gräben können Gesundheitsgefährdungen durch Motorabgase entstehen. Diese können jedoch durch moderne Motoren, spezielle Filter oder Katalysatoren vermieden oder verringert werden.